.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

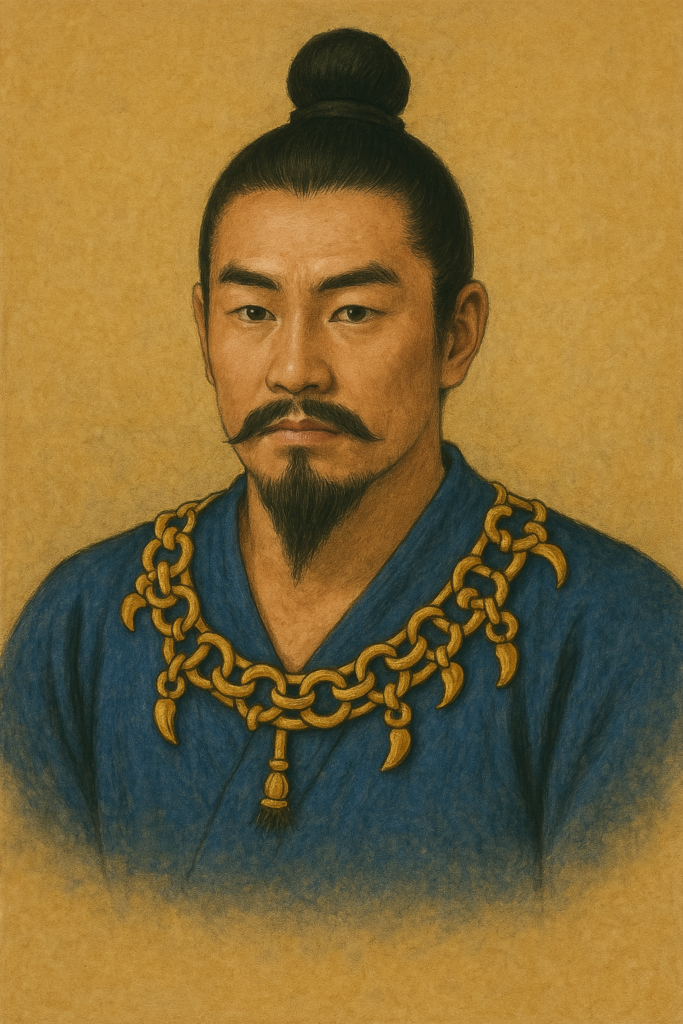

**孝霊天皇(こうれいてんのう)**は、日本の第7代天皇として『古事記』や『日本書紀』に記されています。しかし、具体的な史実に基づく記録が少なく、彼の存在は主に神話や伝承に基づく象徴的なものとされています。

基本情報

- 在位期間: 紀元前290年~紀元前215年(『日本書紀』の記録)

- 父: 孝安天皇(こうあんてんのう、第6代天皇)

- 母: 軽媛命(かるひめのみこと)

- 皇后: 伊香色謎命(いかがしこめのみこと)

- 倭国香媛(やまとくにのかひめ)

- 子供:

- 孝元天皇(こうげんてんのう、第8代天皇)

- 倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)

- 吉備津彦命(きびつひこのみこと)

- 倉梯部連(くらはしべ の むらじ)

治世の特徴

孝霊天皇の治世は、争乱や紛争の記述がなく、平和で安定した時代とされています。この点は初期天皇に共通する理想的な治世像の一環です。

1. 平穏な統治

- 孝霊天皇の治世は特に平穏で、内乱や大きな出来事の記録がないため、安定と調和を象徴しています。

2. 土地の支配

- 孝霊天皇の時代、地方の豪族たちが一定の自治を保ちながらも中央集権的な支配が進んだと伝えられています。

- 特に大和地方を中心とする王権の確立に関連する象徴的な人物とされています。

3. 農業の発展

.webp)

- 諱に「耜(すき)」という農具が含まれていることから、孝霊天皇の時代には農耕技術や土地開発が進められた可能性があります。この点は、古代日本における農業社会の基盤形成を示唆しています。

耜(すき)の形状と用途とは

- 田畑を耕す際に用いられました。現代の「鋤(すき)」に相当し、地面を掘り起こしたり、土をならしたりするための道具です。古代の農耕社会において重要な役割を果たしており、作物を育てる基盤を整えるための基本的な農具でした。

コメントを残す