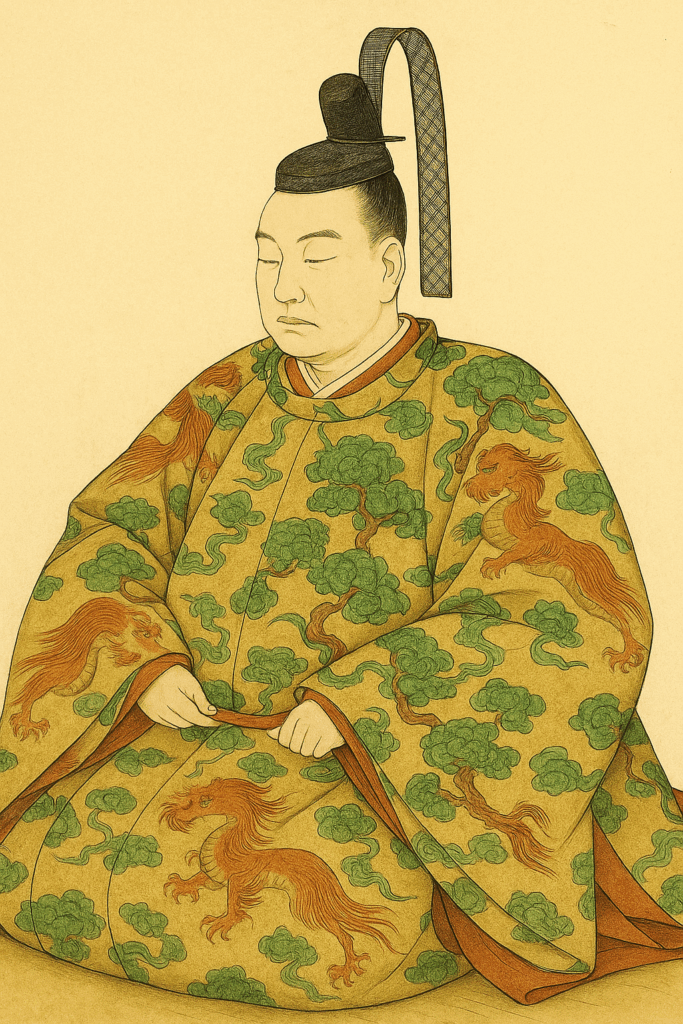

👑 藤原氏と文化を育んだ静かな統治者

平安時代前期、わずか3年あまりの治世ながら、文化の奨励と政治の安定に尽くした光孝天皇。今回はその生涯と治世、文化的側面、そして後世への影響について、多角的にご紹介します。

📌 基本情報まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 諱(いみな) | 恒貞親王 |

| 在位期間 | 884年~887年 |

| 父 | 淳和天皇 |

| 母 | 藤原順子(藤原冬嗣の娘) |

| 妃 | 藤原沢子(藤原基経の妹) |

| 皇子 | 宇多天皇(源定省)ほか多数 |

| 陵墓 | 白峯陵(京都市伏見区) |

| 和歌収録 | 『古今和歌集』に19首 |

🧬 即位までの経緯

光孝天皇は仁明天皇の第三皇子・恒貞(つねさだ)親王として生まれました。母は女御・藤原沢子(藤原総継の娘)で、皇位継承順位は高くありませんでした。

かつては皇太子に立てられるも政争によって退けられ、源氏姓を賜り臣籍降下していた時期もあります。

その後、陽成天皇の退位という政変が発生。政局を安定させるため、太政大臣・藤原基経の推挙により、すでに50歳を超えていた恒貞親王が光孝天皇として即位しました。

🏯 治世の特徴(884年〜887年)

✅ 藤原基経との二重統治

藤原基経は事実上の摂政として政務を主導し、光孝天皇はその意向を尊重。穏やかな人柄と政治姿勢により、「阿衡の紛議」にもつながる摂関体制確立の契機となりました。

✅ 倹約と質素な生活

天皇自身が倹約を重んじ、質素な朝廷運営を行ったことでも知られています。

✅ 地方政治の再建

地方官の監察や腐敗防止なども図られましたが、短期間であったため、目立った成果は限定的とされています。

📜 文化の奨励と和歌の才能

✒ 和歌

光孝天皇は和歌に深い造詣があり、『古今和歌集』には19首が収録されています。

世の中よ 道こそなけれ 思ひ入る 山の奥にも 鹿ぞ鳴くなる

(世の中に出家の道はあるようで実はない。山奥に入っても俗世の悲しみが付きまとう)

このように、自然や心情を繊細に詠む風雅な作品が特徴です。

📖 漢詩・文芸

文人たちとの交流も盛んで、漢詩にも親しんだ教養人でもありました。

⚖ 阿衡の紛議(あこうのふんぎ)とは?

光孝天皇崩御後、即位した宇多天皇と藤原基経との間で起きた官職名称をめぐる政治的対立です。

- 宇多天皇が「阿衡」の語を詔に用いたことで、基経が反発し政務を放棄。

- 朝廷が混乱に陥り、詔起草者の橘広相が罷免される事態に。

- 結果として、藤原基経が実質的に関白の地位を得る転機となりました。

この事件は、摂関政治が正式に制度化される大きな布石となったのです。

👨👦 譲位と崩御

光孝天皇は在位わずか3年後の887年に、子の源定省(後の宇多天皇)に譲位し、まもなく崩御。遺言により、葬儀や陵墓も簡素に営まれたと伝わっています。

🧭 歴史的意義

- **藤原基経の実権掌握を支えた「中間的存在」**として評価される。

- 短い治世ながら、文化振興と政治の緩やかな安定化をもたらした。

- 宇多天皇の即位につながることで、皇統の継続性と制度変革の端緒を作った天皇ともいえます。

コメントを残す