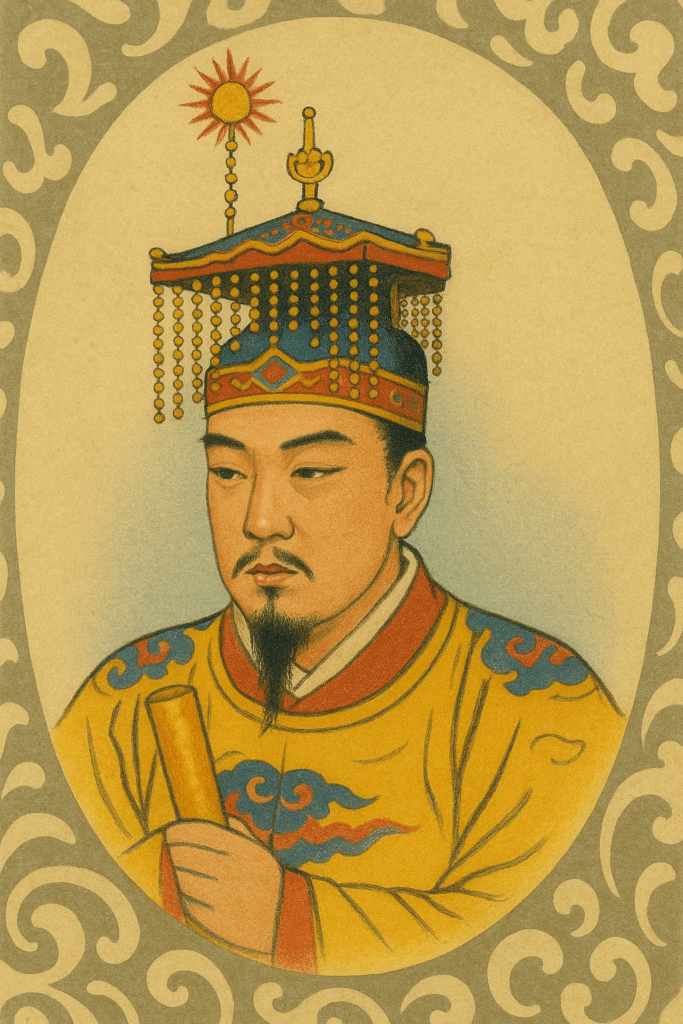

平安文化を育んだ温厚な帝

【基本情報】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 諱(いみな) | 大伴親王(おおとものしんのう) |

| 生年 | 786年(延暦5年) |

| 崩御 | 840年6月11日(承和7年5月8日) |

| 在位期間 | 823年~833年 |

| 父 | 桓武天皇(第50代) |

| 母 | 藤原旅子(藤原百川の娘) |

| 皇后 | 正子内親王(平城天皇の娘) |

| 皇居 | 平安京(京都) |

| 廟号 | 淳和天皇 |

| 年号 | 天長(てんちょう) |

【生涯と治世】

■ 皇太子時代

嵯峨天皇の同母弟として生まれ、823年に嵯峨天皇の譲位を受けて即位しました。

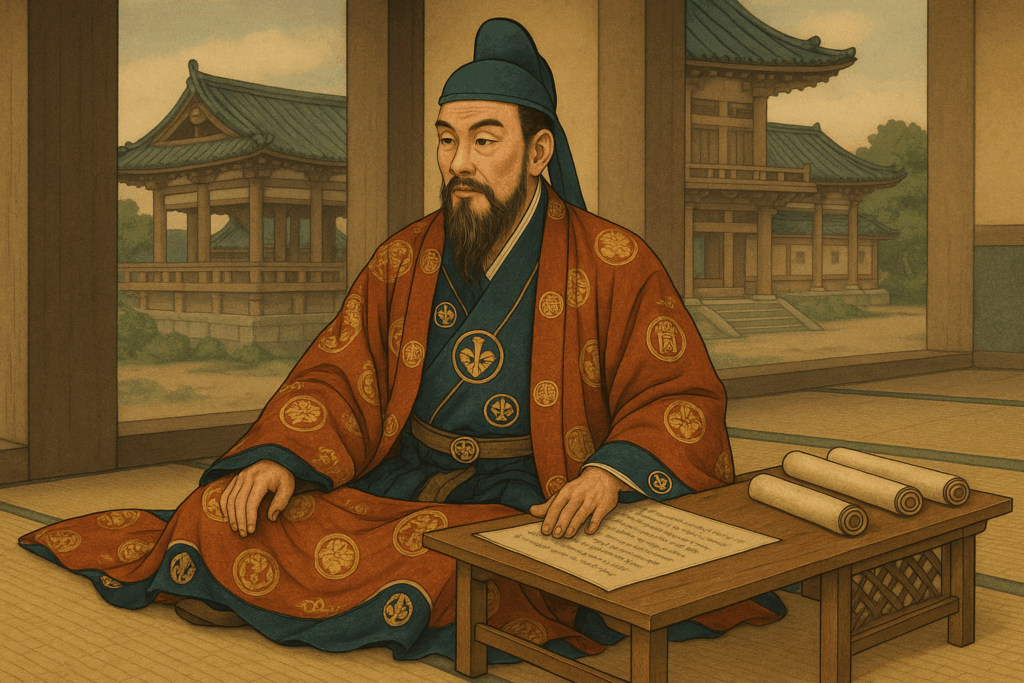

■ 治世の特徴

- 文化の奨励:学問・漢詩に通じ、詩宴の開催や文学振興に尽力。

- 政治の安定:嵯峨天皇の政策を継承し、律令体制の再建に努めました。

- 遣唐使派遣:838年に円仁らを伴う最後の遣唐使を派遣。仏教・唐文化の流入を促進。

■ 藤原冬嗣との協調

藤原北家の重臣・藤原冬嗣を登用し、のちの摂関政治の礎を築きました。

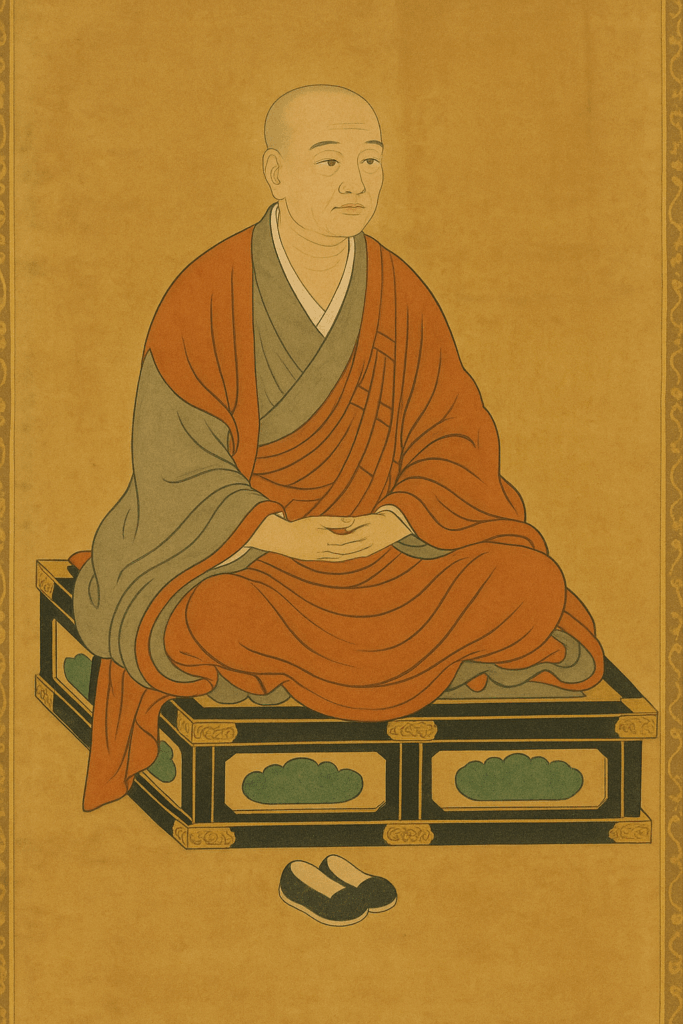

■ 仏教との関係

仏教に深く帰依し、出家後は「法皇」と称されました。

【承和の変(842年)】

■ 概要

仁明天皇の即位後、皇太子・恒貞親王が廃され、道康親王(のちの文徳天皇)が新たに皇太子となった事件。

■ 関連人物

- 恒貞親王:淳和天皇の皇子。

- 道康親王:嵯峨天皇の皇子、仁明天皇の子。

- 藤原良房:政敵の排除と道康擁立を進めた。

- 伴健岑・橘逸勢:謀反の嫌疑をかけられ流罪。

■ 影響

藤原氏の権力が確立され、貴族政治への移行が進みました。

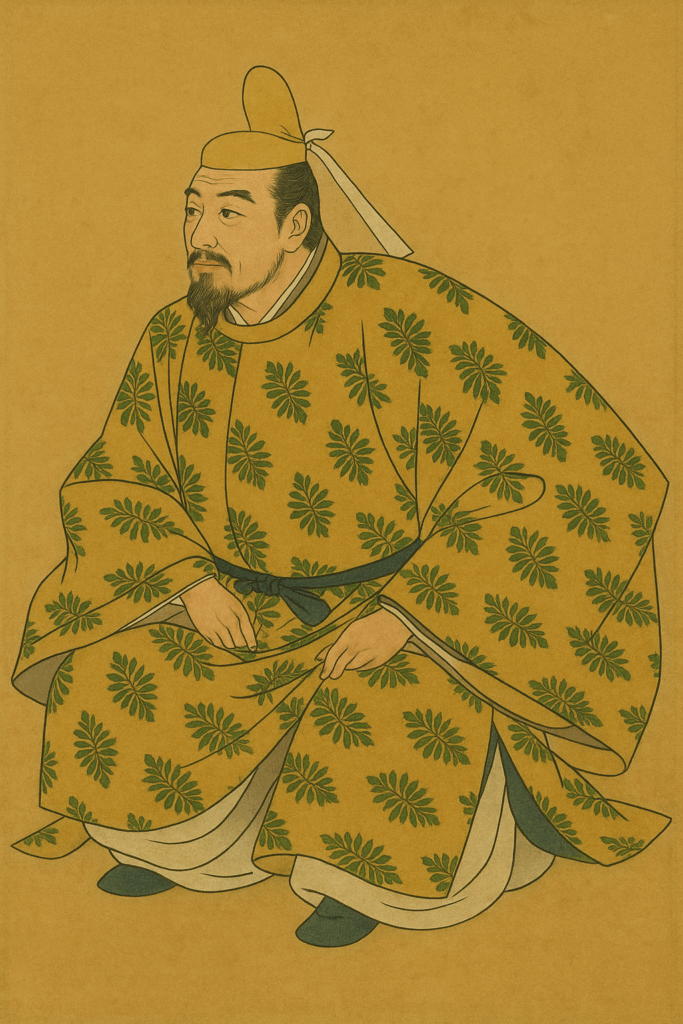

【譲位と晩年】

833年、仁明天皇に譲位。退位後は淳和院で静かな晩年を送り、840年に崩御。

陵墓は京都・大原野西嶺上陵にあります。

【評価と人物像】

- 学問好きで温厚、文化の保護者として尊敬されました。

- 平和的な皇位継承と文化振興により、平安前期の安定に貢献。

【関連人物まとめ】

| 人物 | 関係 |

| 桓武天皇 | 父 |

| 嵯峨天皇 | 異母兄(譲位した先帝) |

| 平城天皇 | 異母兄(義兄) |

| 正子内親王 | 妻(平城天皇の娘) |

| 仁明天皇 | 息子・後継者 |

| 恒貞親王 | 皇太子(廃される) |

| 藤原冬嗣 | 重臣、藤原北家の中心人物 |

| 藤原良房 | 政敵排除に関与した実力者 |

| 円仁 | 遣唐使に同行した僧侶 |

淳和天皇の治世は、平安文化の基礎形成期として極めて重要であり、穏やかな政治と文化への貢献により後世に高く評価されています。

コメントを残す