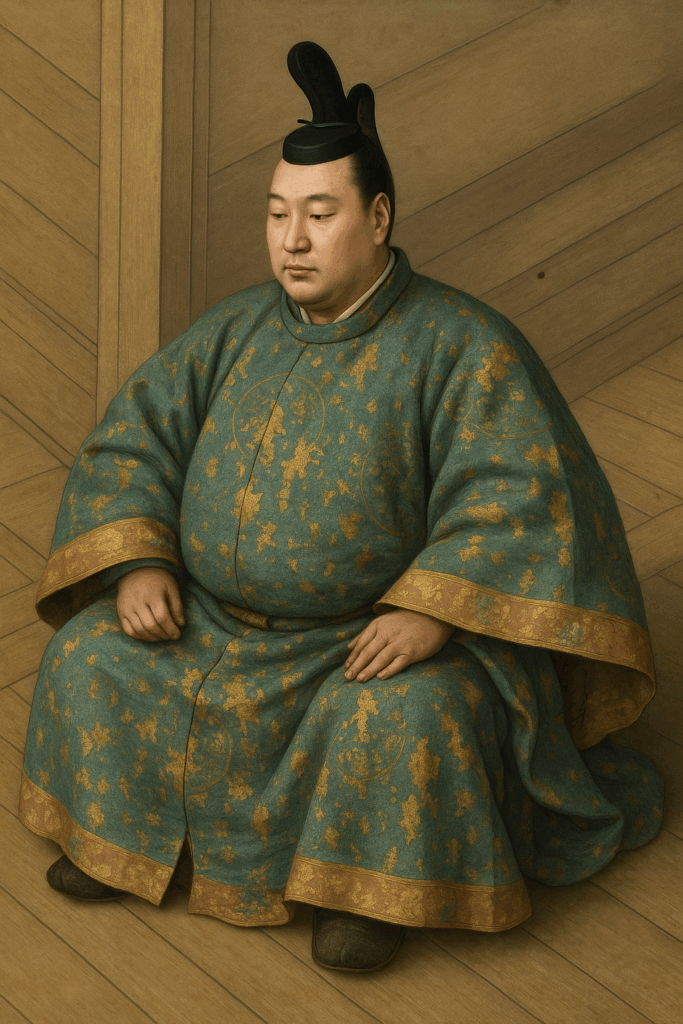

文化が花開いた摂関政治の絶頂期

🏯 基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 諱(いみな) | 懐仁(やすひと) |

| 生没年 | 982年7月15日 ~ 1017年7月25日(享年36歳) |

| 在位期間 | 987年8月23日 ~ 1011年7月16日 |

| 父 | 円融天皇(第64代) |

| 母 | 藤原詮子(藤原兼家の娘) |

| 皇后 | 藤原定子(藤原道隆の娘)、藤原彰子(藤原道長の娘) |

| 皇子女 | 敦成親王(後一条天皇)、敦良親王(後朱雀天皇)ほか |

| 陵墓 | 北山陵(京都市北区) |

🧬 即位の背景と藤原氏の後見

一条天皇は円融天皇の第一皇子で、外戚に藤原兼家、道隆、道長と続く藤原一族の後ろ盾がありました。

6歳で即位し、政務は摂政・関白であった藤原兼家、道隆、道長らが実質的に担いました。

🌸 摂関政治と宮廷文化の黄金時代

✅ 摂関政治の頂点

・藤原道長が実権を握り、娘・彰子を中宮として天皇の外戚となることで地位を確立。

・天皇は象徴的な存在として、政治的実権を持たずに在位。

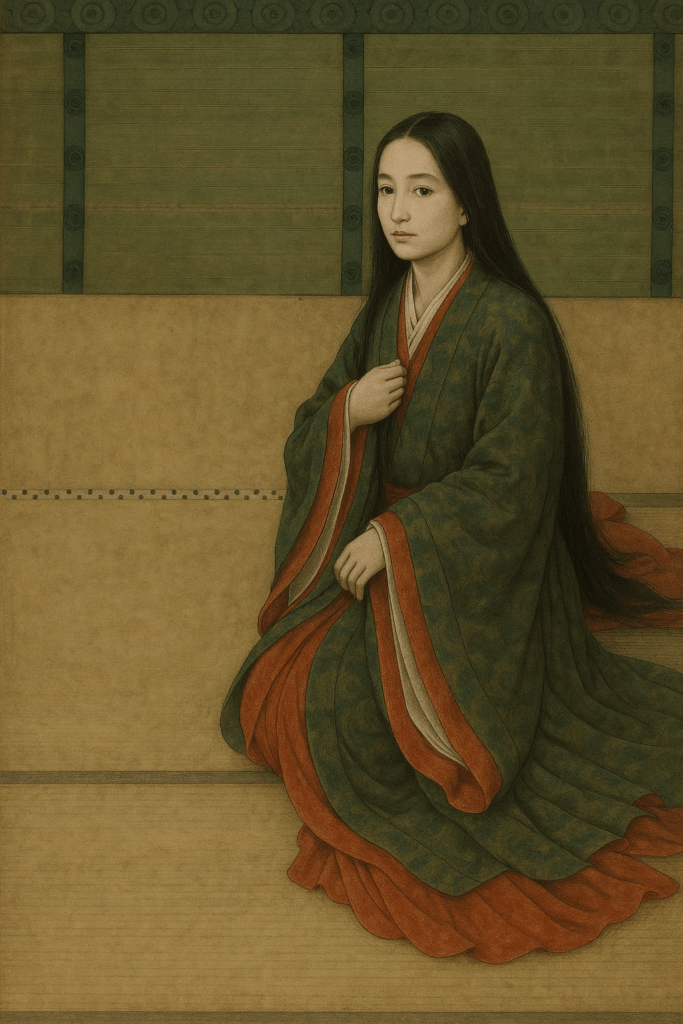

✅ 二后並立(藤原定子・藤原彰子)

・定子(道隆の娘)と彰子(道長の娘)がともに后となり、「一帝二后」という異例の体制に。

・それぞれの后に清少納言・紫式部という女流文学者が仕え、華やかな宮廷サロンが形成されました。

✅ 宮廷文化の爛熟

・**『枕草子』(清少納言)と『源氏物語』(紫式部)**が誕生。

・和歌、儀式、書道、学問などが高度に発展し、平安文化の象徴的時代とされます。

⚔️ 一条天皇時代の主な事件

📌 長徳の変(995〜996年)

・藤原道隆の死後、後継を巡り藤原伊周(道隆の子)と道長が激しく対立。

・伊周と弟・隆家が花山法皇に矢を放った「不敬事件」により失脚。

・道長が政敵を排除し、政治的支配を強める契機となりました。

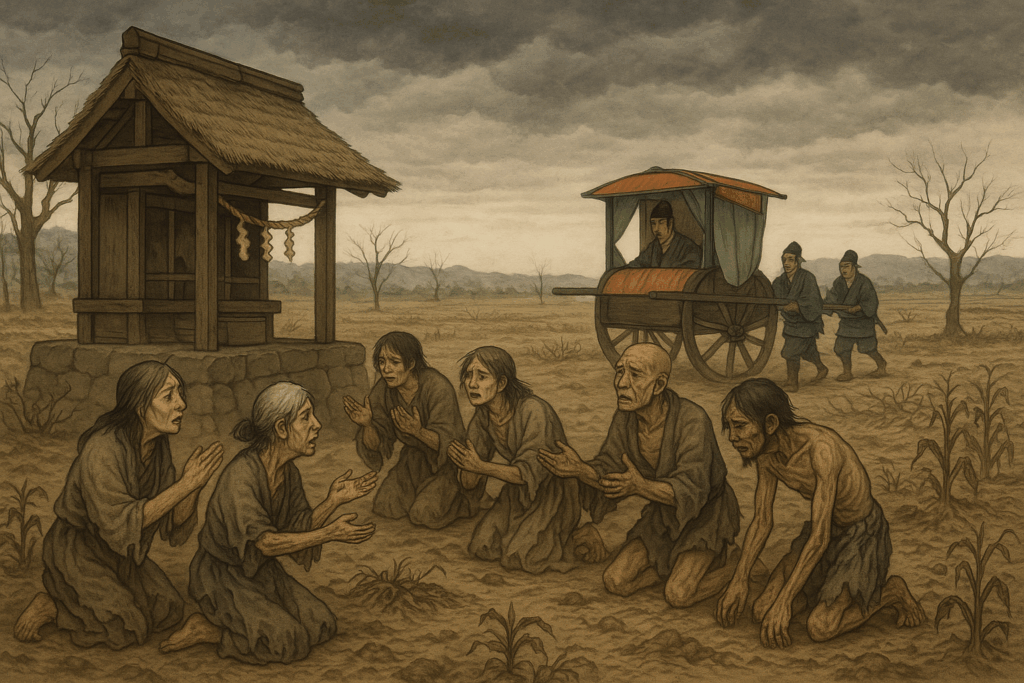

📌 寛弘の飢饉(1004年前後)

・冷夏や干ばつによる全国的な食糧難。

・疫病や盗賊も発生し、社会が混乱。

・朝廷は備蓄米放出、租税減免、祈祷などの救済策を実施しました。

🕊 晩年と譲位

1011年、一条天皇は道長の力を背景に即位させた息子・敦成親王(後一条天皇)へ譲位。

その翌年、わずか36歳で崩御しました。

🧠 評価と意義

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 政治 | 実権は藤原氏にあり、天皇は象徴的存在だったが、安定した治世を維持。 |

| 文化 | 和歌や学問に通じ、文化人を保護。宮廷文化の最盛期を築いた名君。 |

| 社会 | 戦乱が少なく、民衆にも比較的安定した時代と受け止められている。 |

🏛 一条天皇が残したもの

- 平安文化の黄金時代を象徴する治世

- 日本文学史に残る名作の誕生とその舞台

- 摂関政治の構造と宮廷文化の両立

📚 おすすめ関連人物

- [藤原道長]:実権を握った権力者

- [清少納言]:定子に仕えた才女、『枕草子』の作者

- [紫式部]:彰子に仕えた文才、『源氏物語』の作者

このように、一条天皇の治世は「政治は道長、文化は天皇」と表現されるように、政治的には摂関家の支配下にありつつも、文化面では歴史に残る功績を残した時代でした。

コメントを残す