出家した悲劇の天皇と文化人 ―

👑 基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 諱(いみな) | 師貞(もろさだ)親王 |

| 生年 | 天徳4年(960年)11月29日 |

| 没年 | 長和5年(1016年)3月17日(享年57) |

| 在位期間 | 永観2年(984年)8月27日 ~ 寛和2年(986年)6月23日 |

| 父 | 冷泉天皇(第63代) |

| 母 | 藤原超子(藤原実頼の娘) |

| 陵墓 | 花山院陵(京都市右京区) |

🧬 即位までの道のり

花山天皇は冷泉天皇の第一皇子として誕生し、わずか17歳で即位。

叔父の円融天皇の譲位を受けたもので、後見役には藤原頼忠らが就きました。

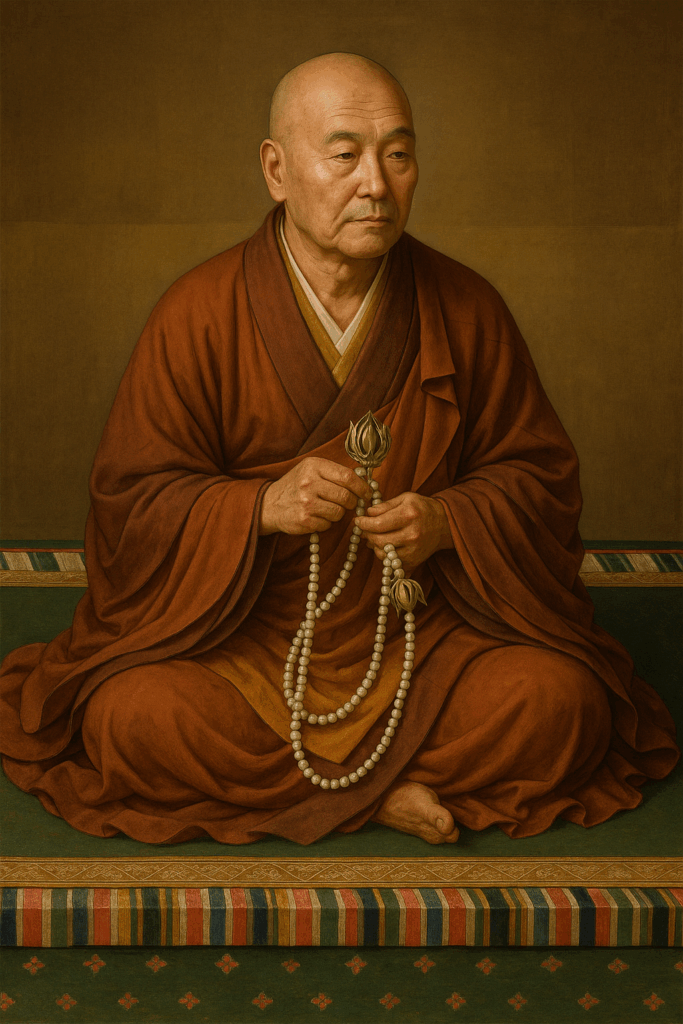

-1-683x1024.png)

⚡ 寛和の変と悲劇の出家

在位わずか約2年。その短い治世を終えた背景には、藤原兼家とその子・藤原道兼の策略がありました。

事件の概要:

- 寵愛していた女御・**藤原忯子(しし/よしこ)**の死をきっかけに、出家を望むようになる。

- 藤原道兼は「私も出家する」とそそのかし、花山天皇を深夜、元慶寺へ連れ出す。

- 花山天皇は剃髪し出家。しかし、道兼は出家せず。

- 翌朝、まだ譲位の儀をしていないまま、懐仁親王(一条天皇)が即位。

- 兼家は摂政に就任し、藤原氏の権勢は頂点へ。

この一連の事件は**「寛和の変」**と呼ばれ、摂関政治確立の決定的な契機となります。

🧘 花山法皇としての後半生

出家後は**「花山法皇」**と呼ばれ、仏道修行と文化活動に専念。

- 各地の霊場を巡り、西国三十三所の巡礼制度を整備したとの伝承も。

- 宮廷とは距離を置き、京都・花山院で隠遁生活を送りました。

✍️ 文化人としての一面

花山天皇は和歌・絵画・書道にも通じた教養人であり、『拾遺和歌集』の撰者の一人ともされます。

有名な和歌(小倉百人一首):

夜をこめて 鳥のそら音は はかるとも

よに逢坂の 関は許さじ

※「鶏の鳴きまねでだませても、逢坂の関は通さぬぞ」という意。

この歌は、策略にまんまと騙された悔しさを込めて詠まれたとも解釈されます。

🎭 人物像と逸話

- 政治には淡白で、情に厚く感情的な面が強かったとされます。

- 一方で、好色で奇行が多かったとも言われ、逸話が多く残されています。

- 文化的功績が大きく、**「悲劇の天皇」**として後世の同情を集めます。

🏯 ゆかりの地と現代での描写

| 場所 | 関連内容 |

|---|---|

| 花山院(京都御苑内) | 御所跡、隠棲の地 |

| 元慶寺(京都市山科区) | 出家の寺院 |

| 花山寺(奈良県) | 法皇の名を冠する古刹 |

📺 大河ドラマ「光る君へ」での登場

2024年放送のNHK大河ドラマ『光る君へ』では、俳優の本郷奏多さんが花山天皇を演じます。

藤原道長や紫式部の時代背景において、「寛和の変」や文化的な側面も描かれると予想され、注目を集めています。

✨ 花山天皇の意義まとめ

| 視点 | 内容 |

|---|---|

| 政治 | 摂関政治への移行期の象徴的存在 |

| 宗教 | 出家後の仏教信仰・巡礼文化の発展に貢献 |

| 文学 | 和歌・文化人として高く評価される |

| 評価 | 無念の退位と波乱の人生が今も語り継がれる |

コメントを残す