摂関政治の光と影:後冷泉天皇の時代(平安時代中期)

👑基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 諱(いみな) | 親仁(ちかひと)親王 |

| 生没年 | 長元7年(1034年6月28日)~ 応徳3年(1086年6月15日) |

| 在位期間 | 寛徳2年(1045年2月)~ 延久6年(1074年1月) |

| 父母 | 父:後朱雀天皇 / 母:藤原嬉子(藤原頼通の娘) |

| 皇后 | 藤原寛子(藤原頼通の養女) |

| 子女 | なし(皇位は弟・後三条天皇へ) |

| 陵墓 | 後冷泉天皇陵(京都市東山区今熊野泉山町) |

🧬 若き日の立太子と即位の背景

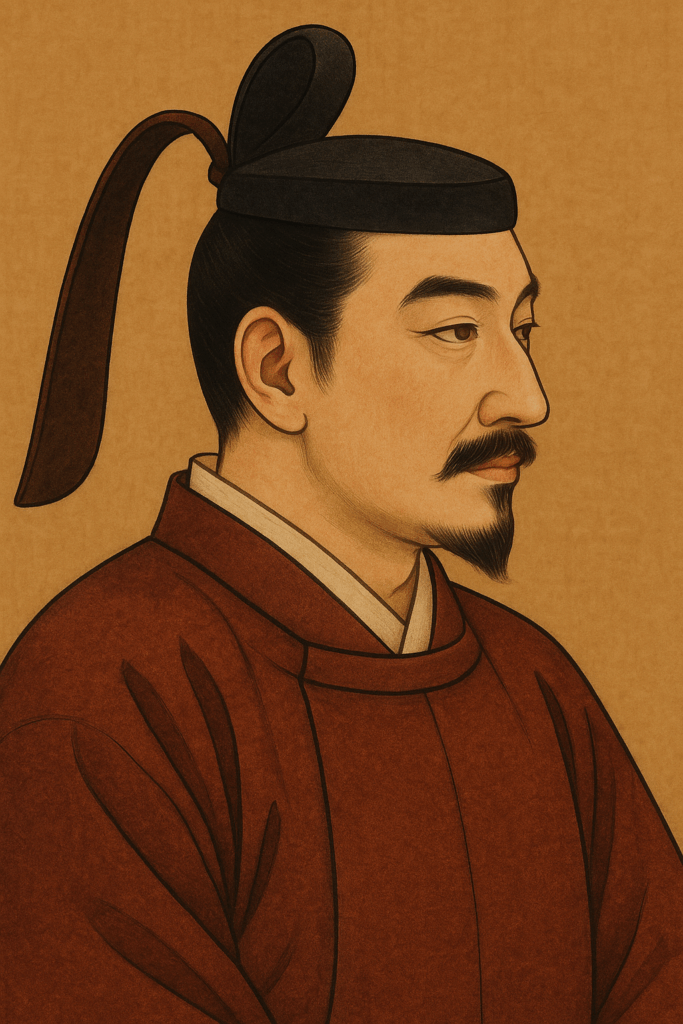

後冷泉天皇は、父である後朱雀天皇と、摂関家を率いる藤原頼通の娘、藤原嬉子の間に生まれました。母方の強力なバックアップを受け、早くから**東宮(皇太子)**となられます。1045年、父の崩御を受け、わずか12歳で即位されました。しかし、この若き天皇の治世は、外祖父である藤原頼通の強大な権力の下で進むことになります。

-2-683x1024.png)

🏯 政治の実権は摂関家へ:藤原頼通の全盛期

後冷泉天皇の時代は、まさに藤原頼通が摂政・関白として朝廷を牛耳った摂関政治の絶頂期でした。約50年もの長きにわたり政権を掌握し、天皇は формальное(形式的な)存在に過ぎませんでした。頼通は、父・藤原道長の遺志を継ぎ、その権勢を揺るぎないものとしていました。

しかし、その一方で、地方では荘園が増加し、国衙領が圧迫されるなど、中央政府の財政基盤は徐々に弱体化していました。また、地方武士の力が台頭し、朝廷の統制が行き届かなくなる兆しも見え始めていました。

⚔ 相次ぐ社会の混乱と天災

後冷泉天皇の治世は、平穏な時代ばかりではありませんでした。

- 天災・飢饉: 度重なる飢饉や疫病は、民衆の生活を苦しめました。

- 前九年の役(1051年~1062年): 陸奥国では、安倍頼時・貞任親子が朝廷に対して反乱を起こします。これに対し、源頼義・義家父子が派遣され、長い戦いの末に鎮圧しました。この戦いは、東国における源氏の勢力を拡大させる重要な転機となります。

-683x1024.png)

-683x1024.png)

⚔ 東国に力をつけた武士たち

前九年の役で活躍した武士たちの存在は、この時代の大きな特徴の一つです。

- 源 頼義(みなもと の よりよし): 清和源氏の棟梁であり、前九年の役を鎮圧。東国に強固な地盤を築きました。

- 源 義家(みなもと の よしいえ): 頼義の子。「八幡太郎義家」として知られ、父と共に戦い抜き、武門の棟梁として後世に語り継がれる存在となります。

- 安倍 貞任(あべ の さだとう): 陸奥の豪族であり、前九年の役で朝廷に抵抗。その武勇は東国の武士たちの間で語り草となりました。

🧘♂️ 貴族文化の爛熟と浄土信仰の広がり

政治の実権が藤原氏に集中する一方で、貴族社会では華やかな文化が発展しました。藤原頼通によって建立された平等院鳳凰堂は、この時代の浄土信仰の広がりを象徴する建築物です。また、法成寺をはじめとする壮麗な寺院が建立され、仏教文化が深く浸透していきました。

👑 後冷泉天皇の退位と次代への転換

後冷泉天皇には皇子がなく、皇位継承は大きな課題でした。最終的に、弟である尊仁親王(後の後三条天皇)が皇太子に立てられ、延久6年(1074年)に後冷泉天皇は退位されます。後三条天皇は、約170年ぶりに藤原氏の血を引かない天皇として即位し、摂関政治からの脱却、ひいては院政の開始へと時代は大きく動き始めるのです。

📌 後冷泉天皇の時代を振り返って

後冷泉天皇の治世は、摂関政治が頂点を極めた時代でありながら、その陰で社会の変容が静かに進行していた時期と言えるでしょう。前九年の役を通じて台頭した武士の存在、そして後継者問題がもたらした政治の流れの変化は、次の時代を大きく左右することになります。

後冷泉天皇の存在は、華やかな貴族文化の象徴であると同時に、その後の院政という新たな政治体制への移行を準備する、歴史の転換点に位置する天皇だったと言えるのではないでしょうか。

コメントを残す