.jpg)

曾我兄弟の宿敵、武士と文化人の二面性

◆ 基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 生没年 | 1147年頃 ~ 1191年頃(?) |

| 活躍時代 | 平安時代末期 ~ 鎌倉時代初期 |

| 出身地 | 伊豆国(現・静岡県東部) |

| 出自 | 藤原南家・工藤氏流(伊東氏の分流) |

| 官職 | 駿河守・右馬助など |

| 別名 | 工藤祐家(くどう すけいえ)とも |

◆ 略歴と功績

🔹 幼少期と所領争い

工藤祐経は工藤滝口祐継の嫡男として生まれましたが、父の死後は叔父・伊東祐親の後見を受けることになります。祐親の娘・万劫御前(まんごうごぜん)を娶る約束もありましたが、祐親はその約束を反故にし、娘を別の者に嫁がせた上、祐経の所領も横領します。

これに激怒した祐経は伊東家を襲撃し、祐親の子・河津祐泰(かわづ すけやす)を討ち取ります。この事件が、後の「曽我兄弟の仇討ち」の発端となりました。

🔹 教養人としての顔

祐経はその後、京に上り平重盛(平清盛の嫡男)に仕官。

文筆や音楽の才能を持ち、「工藤一臈(くどういちろう)」と称されるほどの文化人として重用されました。

-683x1024.png)

🔹 源頼朝との関係

頼朝の挙兵後、祐経は幕府側に従い、駿河守などに任命されるほどの重臣となります。

また、平重衡が捕虜となり鎌倉に送られた際には、祐経が慰めの宴で鼓を打ち、詩歌を披露したと伝わります。

-683x1024.png)

⚔️ 曾我兄弟の仇討ち

📅 事件の概要(1193年・建久4年)

頼朝が催した「富士の巻狩り」の最中、曾我十郎祐成と五郎時致が祐経を襲撃し、これを討ち取ります。

この一件は、後に「日本三大仇討ち」の一つと称されるほどの有名事件となりました。

🧾 実際は生存説も?

史料によっては、祐経が即死せずに生き延び、後年に死亡したという説もあります。

仇討ちの正当性を強調するために「討たれた」と演出された可能性も指摘されています。

🧩 工藤祐経にまつわる逸話・小ネタ集

🎭 ❶ 歌舞伎や浄瑠璃での悪役ぶり

祐経は『曽我物語』をもとにした歌舞伎・浄瑠璃で冷酷な敵役の定番キャラクターとして登場します。

- 代表作:『寿曾我対面』『矢の根』『一谷嫩軍記』など

- よく用いられる名前:「工藤左衛門祐経」

🍶 ❷ 宴席での仇討ち

仇討ちの際、曾我五郎が酒に酔ったふりをして祐経に近づき、油断した隙を狙って斬ったという描写が有名。

歌舞伎ではこの場面が見せ場として頻繁に上演されます。

🎲 ❸ 頼朝との双六事件

『吾妻鏡』によれば、頼朝と佐々木盛綱が双六をしていた場で、祐経が盛綱の息子の隣に強引に座り、怒った息子に額を石で打たれるという珍事件が発生。

頼朝は「信実(盛綱の息子)」を咎めましたが、祐経の横暴さもうかがえるエピソードです。

🏞 ❹ 音止の滝伝説

「仇討ちの相談をした兄弟が“滝の音で声が届かない”と困ったとき、滝の音がピタリと止んだ」という伝説が静岡県の「音止の滝」に残っています。

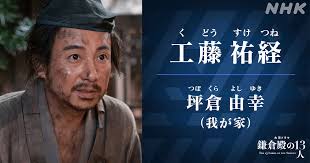

📺 大河ドラマでの描写(NHK『鎌倉殿の13人』)

2022年の大河ドラマでは、お笑い芸人の坪倉由幸さんが祐経を演じました。

「文化人だがどこか抜けていて、武士としての威厳に欠ける」というユーモラスな人物像が印象的で、視聴者の記憶に残る役柄でした。

📚 祐経が登場する主な作品

| 種類 | 作品名 | 特徴 |

|---|---|---|

| 軍記物語 | 『曽我物語』 | 仇討ちの顛末を描く |

| 歌舞伎 | 『寿曾我対面』『矢の根』など | 仇敵としての祐経が登場 |

| 浄瑠璃 | 『小栗判官』『一谷嫩軍記』など | 冷酷な敵役として |

🧭 まとめ

工藤祐経は、

- 曾我兄弟の仇としての“悪役的イメージ”

- 京育ちの文化人という“教養人の側面”

この両面を持つ非常に興味深い武士です。

歌舞伎や大河ドラマなど、後世の創作でも印象的に描かれ続ける存在であり、仇討ち文化や中世武士像を理解する上で欠かせない人物の一人と言えるでしょう。

コメントを残す