-683x1024.png)

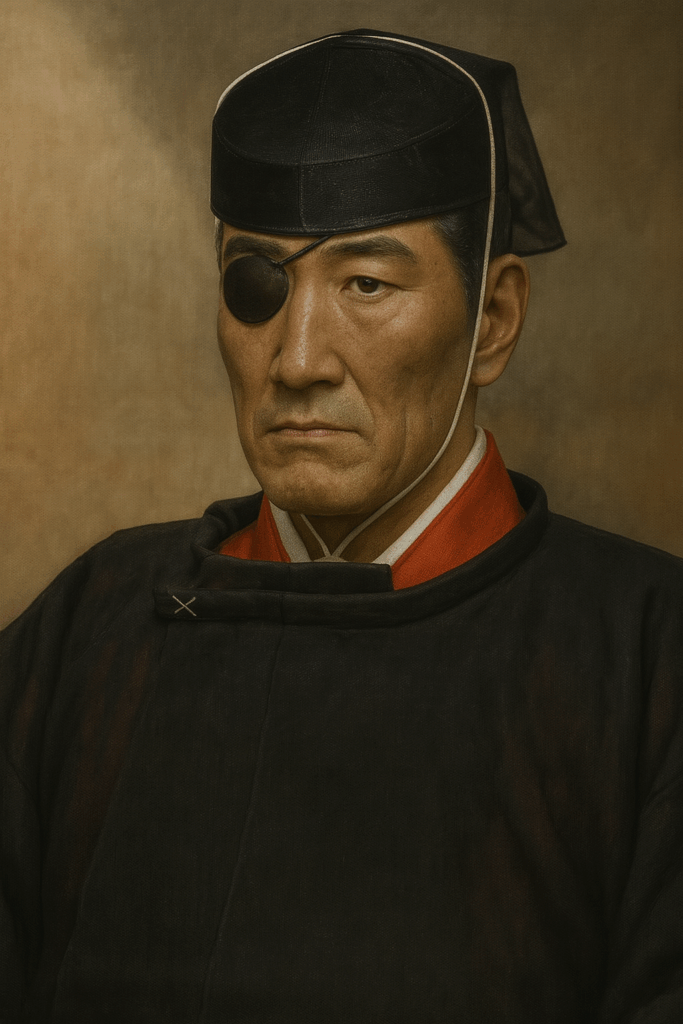

戦国を生き、秋田を築いた名将

佐竹義宣 ― 基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 氏名 | 佐竹 義宣(さたけ よしのぶ) |

| 生没年 | 1570年7月16日 ~ 1633年(享年64) |

| 出身地 | 常陸国太田城(現在の茨城県常陸太田市) |

| 父 | 佐竹義重(名将として知られる) |

| 母 | 伊達晴宗の娘(伊達政宗の従兄弟) |

| 官位 | 従四位下・左近衛権少将など |

| 主な居城 | 太田城 → 水戸城 → 久保田城(秋田) |

| 主な領地 | 常陸国(54万石)→ 出羽国久保田(20万石) |

| 藩主としての立場 | 出羽久保田藩(秋田藩)初代藩主 |

| 著名な功績 | 久保田城と城下町の建設、藩政改革、文化振興 |

| 性格・評価 | 「律儀すぎる大名」 ― 徳川家康評 |

| 文化的素養 | 茶道・能・教養を愛し、古田織部と交友 |

― 佐竹義宣の生涯と功績 ―

戦国時代から江戸時代初期にかけて、常陸から出羽へと大きく運命を変えた大名がいます。

その名は佐竹義宣(さたけ よしのぶ)。

豊臣政権下では六大大名に数えられ、徳川時代には秋田の礎を築いた名将として知られています。

👶 生い立ちと家督相続

- 1570年(元亀元年)、常陸国太田城にて、名将・佐竹義重の長男として誕生。

- 母は伊達晴宗の娘であり、伊達政宗とは従兄弟の関係にあります。

- 1586年、義重の隠居により17歳で家督を継承。

- 北条氏・伊達氏と対峙しながら勢力を拡大していきます。

-683x1024.png)

⚔️ 豊臣秀吉への臣従と五十四万石の大名へ

- 1590年(天正18年)、小田原征伐に参陣し、豊臣秀吉に臣従。

- 忍城攻めなどで武功を上げ、常陸一国54万石の所領を安堵されます。

- 居城を水戸に移し、豊臣政権下では**徳川・毛利・前田・上杉・島津と並ぶ「六大大名」**に数えられる存在となりました。

⚖️ 関ヶ原の戦いと転封

- 1600年の関ヶ原の戦いでは、中立的な姿勢を貫いたものの、石田三成に近いと見なされ徳川家康の不信を買います。

- 家康からは「律儀すぎる男」と評されたほどの忠義ぶりがかえって災いし、

1602年、出羽久保田(秋田)へ20万石に減封の上で転封されました。

🏗 久保田藩の礎を築く

- 1603年、久保田城の築城に着手。新たな城下町の整備にも尽力しました。

- **六郷の乱(1603年)**などの騒動を鎮圧し、安定した藩政を構築。

- 家臣団の再編、農業奨励、鉱山開発などに取り組み、秋田藩の基盤を築きます。

⚔ 大坂の陣への参戦

- 1614年の大坂冬の陣では徳川方として参戦。

今福・鴫野の戦いでは豊臣軍を退けるなどの活躍を見せ、幕府への忠誠を示しました。

🎭 人物像と逸話

「律義者」と評された忠義の人

- 徳川家康に「困ったほどの律儀者」と評されたエピソードが残ります。

- 家康に逆らう形となった三成に対しても、義理を通した行動は美談として語り継がれています。

教養人としての一面

- 茶道・能楽を愛し、古田織部と交流するなど文化人としても高い教養を持ち合わせていました。

-683x1024.png)

☕ 小ネタ・逸話集

● 石田三成を女装で救出?

関ヶ原直前、三成が七将に襲われた際、義宣は自邸に匿い、女中の着物を着せて逃がしたという逸話があります。

● 「ハタハタ伝説」

常陸にいたハタハタが、義宣を追って秋田へ渡ったという伝説。現在でも秋田の名物とされています。

● 父の愛刀を脇差しに

父・義重の愛刀を使いにくいと感じた義宣は、切っ先を削り脇差しに。義重は「魂が失われた」と嘆いたとか。

● 陣中で茶を点てる

大坂の陣では、竹の束の陰で茶を点て、古田織部をもてなしたという優雅なエピソードも。

● 10トンの大水鉢を秋田に運ぶ

豊臣秀吉から贈られた大水鉢。転封の際も手放さず、海路で秋田まで運ばせたという執念が伝わっています。

🕊 最期とその後

- 1633年(寛永10年)閏正月25日、64歳で死去。

- 秋田藩の礎を築いた“藩祖”として、今も地元では敬意をもって語り継がれています。

✅ まとめ

佐竹義宣は、

「戦国の武将」としての実力と、

「江戸初期の大名」としての内政手腕を兼ね備えた名将でした。

律儀さ・文化人としての教養・地方再建の力量を持つ人物像は、現代にも通じるリーダー像とも言えるでしょう。

コメントを残す