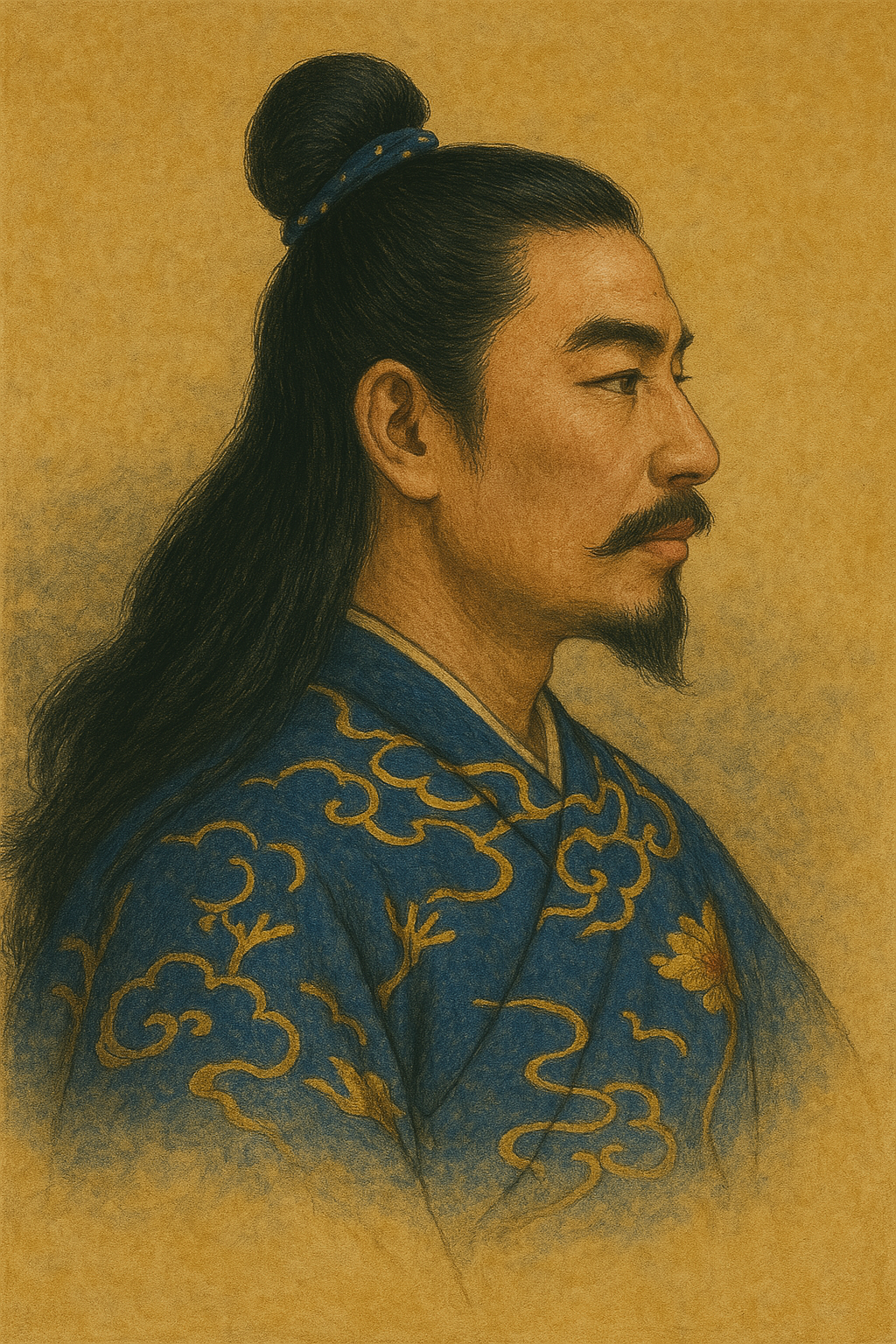

崇神天皇(すじんてんのう)― 日本初の国政を行った天皇

.webp)

.webp)

崇神天皇の基本情報

崇神天皇(すじんてんのう)は、日本の第10代天皇とされる伝説的な天皇であり、「初国知らしし天皇」とも称されます。これは、日本で初めて本格的な統治を行った天皇であることを意味しています。『日本書紀』や『古事記』にその治世が記されており、多くの功績と伝説が残っています。

- 在位期間: 紀元前97年〜紀元前30年頃(推定、神話的要素が多いため正確な年代は不明)

- 父親: 開化天皇

- 母親: 伊香色謎命(いかがしこめのみこと)

- 皇后: 御間城姫(みまきひめ)

崇神天皇の主な功績と伝説

1. 国内の安定と疫病対策

崇神天皇の時代には疫病や天変地異が頻発し、国が混乱していたと伝えられています。天皇はこれを神々への信仰を強化することで鎮め、国の安定を図りました。これにより、神事の重視が国家統治の柱となりました。

2. 神宝と神事の分割

- 伊勢神宮の創建

- 崇神天皇は、皇室の祖神である天照大神(あまてらすおおみかみ)を皇居から切り離し、倭姫命(やまとひめのみこと)に託して、現在の伊勢神宮で祀るようにしました。

- 大神神社(三輪山信仰)の強化

- 大物主神(おおものぬしのみこと)を主祭神とする大神神社(おおみわじんじゃ)の信仰を強化。

- 三輪山を神聖視し、国家の守護神として崇拝しました。

3. 中央集権体制の強化

- 国造(くにのみやつこ)の設置

- 地方の支配体制を整備するため、各地に国造(くにのみやつこ)を配置。

- これにより、中央集権的な政治の基礎を築いたとされています。

- 四道将軍の派遣

- 国内の反乱を鎮圧し、大和朝廷の支配領域を拡大。

4. 租税制度の始まり

崇神天皇の時代には、すでに租税の制度が始まっていたと考えられています。

- 租税の起源

- 『日本書紀』には、崇神天皇6年に「初めて田部を定め、始めて租税を収む」との記述。

- 田部(たべ): 稲作を行うための土地の区画。

- 租税: 収穫物の一部を税として納める制度。

- 神地神戸(かんどころ): 神に捧げる土地や人民を定める。

- 具体的な税制

- 収穫物の納税: 米などの穀物を中心に、各地の特産物も貢納。

- 労働力の提供: 祭祀や土木工事、軍事に必要な人員の動員。

- 神への奉納: 神社や祭祀に供物を捧げることも税の一環とされた。

5. 崇神天皇の陵墓

- 崇神天皇の陵墓は、奈良県天理市の 山辺道勾岡上陵(やまのべのみちのまがりのおかのえのみささぎ) とされている。

- 前方後円墳の形をとり、4世紀後半の築造と考えられており、当時の強大な権力者の存在を示唆している。

三輪山信仰

1. 概要

三輪山信仰(みわやましんこう)とは、奈良県桜井市にある三輪山(みわやま)を御神体として崇拝する古代日本の信仰です。大神神社(おおみわじんじゃ)の神体山として知られ、山そのものが神とされているのが特徴です。

2. 三輪山の神格

- 大物主神(おおものぬしのかみ): 国造りの神・五穀豊穣・厄除け・病気平癒の神。

- 大己貴神(おおなむちのかみ): 大物主神と同一視されることが多い。

- 少彦名神(すくなひこなのかみ): 医療や薬の神としても信仰。

3. 三輪山信仰の特徴

- 山そのものが神とされ、神社に本殿を持たず山を直接信仰する。

- 白蛇が神の使いとされ、大神神社では卵を供える風習がある。

- 三輪山への登拝が許可されており、白装束を着用して登る。

4. 歴史的背景

- 『日本書紀』には「大物主神は、自ら三輪山に鎮まる」と記され、古代から信仰されていた。

- 邪馬台国の卑弥呼が祀った神が三輪山の神であるという説もある。

- 大和朝廷の守護神として崇敬され、全国に三輪明神を祀る神社が広がる。

5. 現在の信仰

- 大神神社では、今も大祓(おおはらえ)や大神祭(おおみわさい)などの祭礼が行われている。

- 酒造りの神としても崇敬され、日本酒との関連が深い。

まとめ

崇神天皇は、日本の国家体制の基礎を築いた重要な天皇とされ、神事の強化・国造の設置・租税制度の導入などを行いました。三輪山信仰は、その支えとなった信仰体系の一つであり、現在も神道の原始的な形態を残す重要な存在です。

コメントを残す