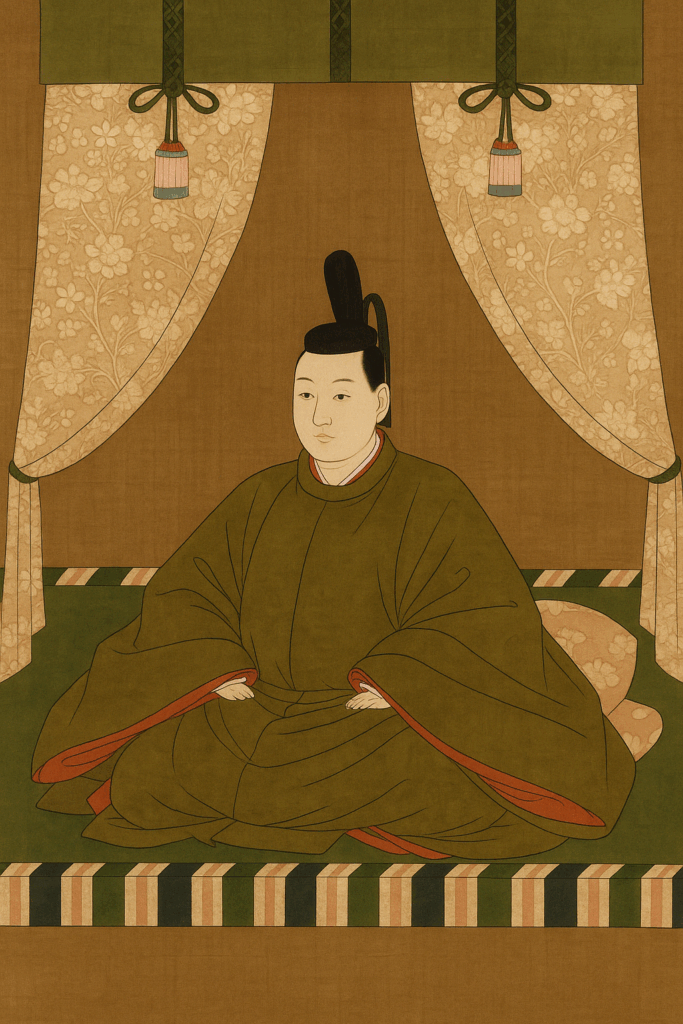

🏯 文武天皇とは?律令国家完成を導いた若き天皇

日本の律令国家成立に大きく関わった天皇、それが第42代 文武天皇(もんむてんのう) です。わずか15歳で即位し、25歳で早世するまでのわずか10年間の治世に、大宝律令という歴史的大改革を実現しました。

📌 基本プロフィール

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 諱(いみな) | 軽皇子(かるのみこ) |

| 在位期間 | 697年8月1日 ~ 707年6月15日 |

| 生年 | 683年(天武天皇12年) |

| 崩御 | 707年6月15日(享年25歳) |

| 父 | 草壁皇子(天武天皇の皇子) |

| 母 | 阿閇皇女(後の元明天皇) |

| 妃 | 宮子(藤原不比等の娘) |

| 子 | 首皇子(のちの聖武天皇) |

🧬 出自と皇位継承

文武天皇は、天武天皇の孫にあたり、父は早世した草壁皇子、母はのちに即位する元明天皇。祖母・持統天皇によって大切に育てられ、譲位という形で皇位を継承しました。

これは日本史上初の「譲位」による皇位継承であり、天武系皇統の正統性を国内に示す政治的な意図もありました。

👑 文武天皇の即位とその体制

- 即位年:697年(15歳)

- 持統天皇の譲位による継承

- 後見人:祖母・持統上皇、母・元明皇后

- 政務の実質的主導者:藤原不比等

文武天皇は若年であり病弱でもあったため、政治の実務は元明皇后や藤原不比等らが担い、藤原氏の政治的台頭の始まりとなりました。

📜 主な業績と出来事

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 701年 | 【大宝律令】の制定(刑部親王・藤原不比等が中心) |

| 702年 | 遣唐使派遣(粟田真人ら) |

| 治世全般 | 官僚制度の整備、中央集権化、律令体制の構築 |

✅ 大宝律令とは?

文武天皇の治世に完成した 「大宝律令」 は、日本最初の本格的な法典体系です。

- 中央と地方の官職制度(二官八省・国郡里)

- 租庸調による税制の整備

- 戸籍制度と班田収授法の導入

- 刑罰規定と民法(律と令)

これにより、唐の制度を模範とする中央集権国家が、日本で初めて体系化されました。

🌏 外交政策:遣唐使の派遣

文武天皇の時代には、唐との国交を維持し、遣唐使が再び派遣されました。外交だけでなく、文化・制度の導入目的も含まれていました。

⚖️ 政治の実態と裏側

- 実質的政権運営者は藤原不比等

- 若年即位と体調不良のため、天皇本人は政治の表舞台にはあまり出なかったとされています。

- この時期の政治形態は、後の藤原摂関政治の萌芽とも位置づけられます。

🪦 早すぎる崩御とその後

文武天皇は707年、わずか25歳で崩御。皇太子であった息子・首皇子(後の聖武天皇)はまだ幼く、祖母・元明天皇が即位し、後継体制を維持しました。

| 陵墓名 | 檜隈安古岡上陵(奈良県明日香村) |

🧭 文武天皇の歴史的意義

| 評価軸 | 内容 |

|---|---|

| 律令制度の確立 | 「大宝律令」により律令国家の骨格を完成 |

| 藤原氏の台頭 | 不比等が政務を掌握、摂関政治の前段階 |

| 外交と文化交流 | 遣唐使の派遣による制度・文化の輸入 |

| 皇位継承の先例化 | 「譲位」の定着と若年即位の歴史的先駆け |

👥 関連人物

| 人物 | 関係・役割 |

|---|---|

| 持統天皇 | 祖母。譲位を通じて文武を支援 |

| 草壁皇子 | 父。天武天皇の後継予定だったが早世 |

| 元明天皇 | 母。文武崩御後に即位し政務を継承 |

| 藤原不比等 | 政権実力者。大宝律令を主導 |

| 首皇子(聖武天皇) | 息子。のちに奈良時代の名君に成長 |

✍️ まとめ

文武天皇は、自らが政治の最前線に立つことは少なかったものの、日本史における律令国家完成のキーパーソンです。若き天皇を支えた外戚や母后、そして藤原不比等の活躍により、後の奈良時代・平安時代の制度的な基礎が築かれました。

コメントを残す