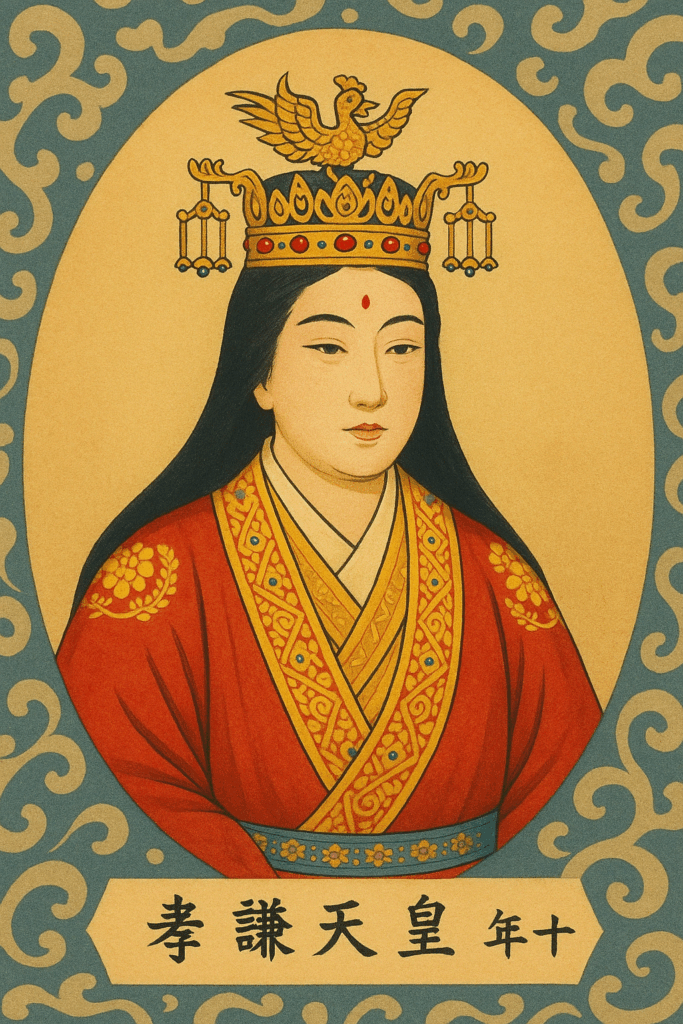

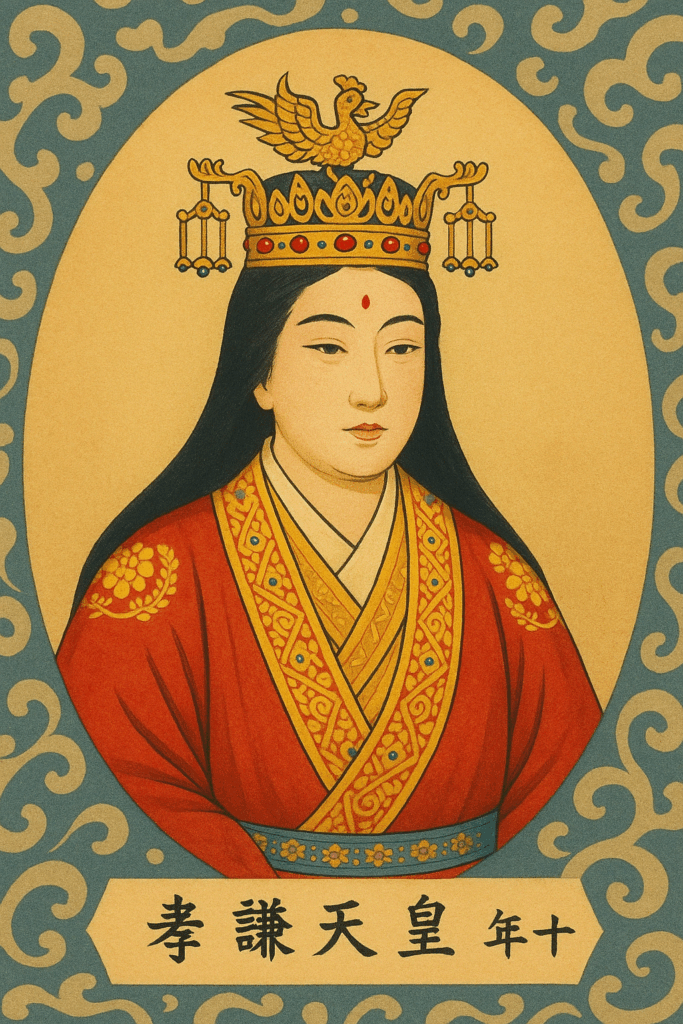

孝謙天皇(こうけんてんのう)

孝謙天皇(こうけんてんのう)

🏯 藤原仲麻呂の乱と称徳天皇の再即位

~政争と仏教が交差する奈良時代の政変~

👑 孝謙天皇とは?

| 項目 | 内容 |

|---|

| 諱(いみな) | 阿倍内親王(あべのひめみこ) |

| 生没年 | 718年(養老2年)〜770年(宝亀元年) |

| 父 | 聖武天皇(仏教政策を推進) |

| 母 | 光明皇后(藤原不比等の娘) |

| 在位期間 | ① 749年〜758年(孝謙天皇)

② 764年〜770年(称徳天皇として再即位) |

🧬 系譜と政治的背景

- 聖武天皇と光明皇后の娘として誕生。

- 日本史上、女性として初めて皇太子から即位した天皇。

- 仏教への信仰が厚く、母・光明皇后の影響も強い。

- 2度の即位(重祚)は、非常に稀な例。

🛕 治世の主な出来事

| 年代 | 出来事 |

|---|

| 749年 | 父・聖武天皇の譲位を受けて即位(孝謙天皇) |

| 757年 | 養老律令を施行 |

| 758年 | 淳仁天皇に譲位(藤原仲麻呂の影響) |

| 764年 | 藤原仲麻呂の乱を鎮圧し、再び即位(称徳天皇) |

| 767年 | 東大寺大仏の開眼供養を挙行 |

| 770年 | 崩御。道鏡を後継にせず、光仁天皇(天智系)が即位 |

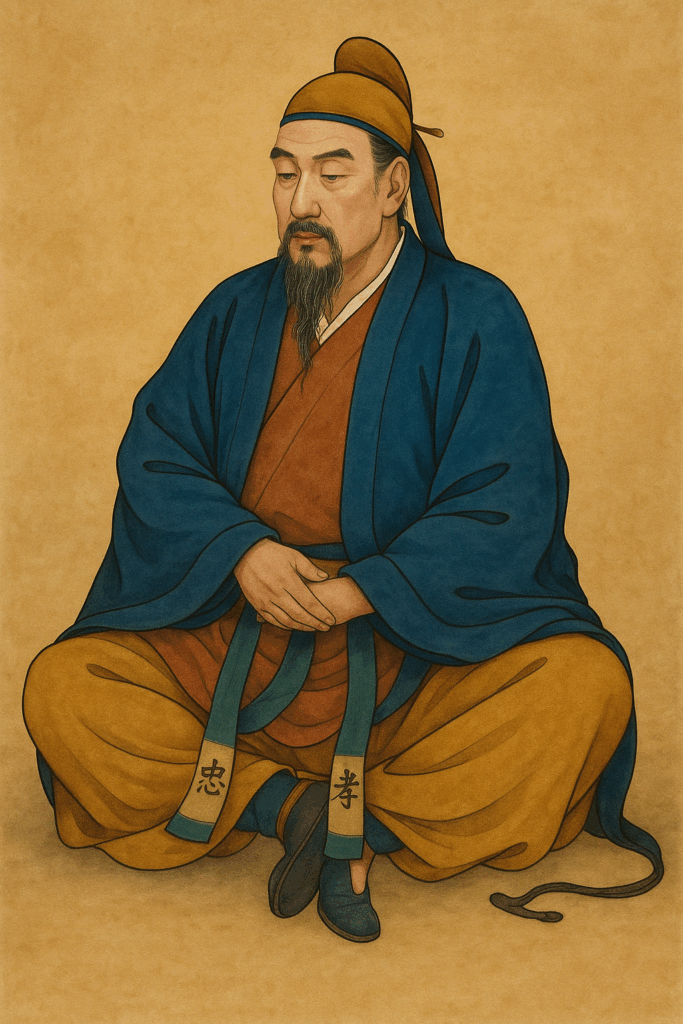

⚔️ 藤原仲麻呂の乱(764年)

◼ 背景

- 仲麻呂は孝謙天皇の側近であり、太政大臣に就任。

- 実弟・淳仁天皇を即位させたことで政権を掌握。

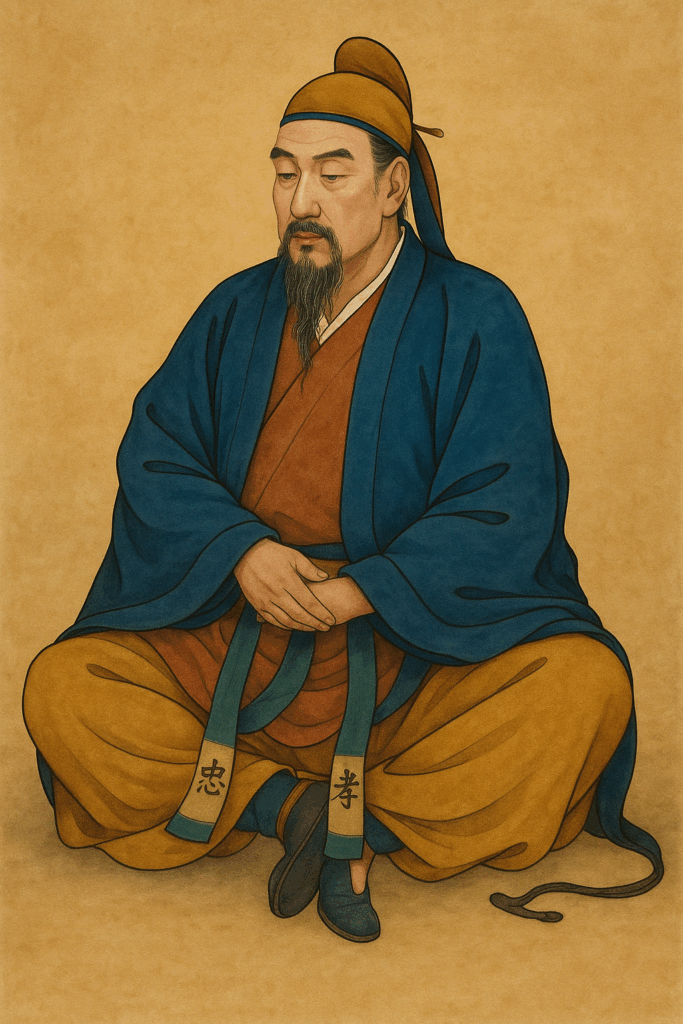

- しかし、孝謙上皇と道鏡の台頭により対立が激化。

◼ 発生と経過

- 仲麻呂は近江で挙兵するも、孝謙上皇側の軍に敗北。

- 捕らえられ処刑され、一族も多くが処分された。

◼ 結果

| 項目 | 内容 |

|---|

| 孝謙上皇 | 称徳天皇として再即位 |

| 藤原仲麻呂 | 敗死。一族も排除され、藤原南家が衰退 |

| 淳仁天皇 | 廃位され淡路に流され、後に死去(廃帝) |

| 道鏡 | 権力を拡大し、法王にまで昇進(天皇にはなれず) |

藤原仲麻呂(ふじわらのなかまろ)

藤原仲麻呂(ふじわらのなかまろ)

道鏡(どうきょう)

道鏡(どうきょう)

🧭 歴史的意義

- 藤原氏の権力構造が変化。

- 仏教勢力の台頭 → 後の桓武天皇による**政教分離政策(平安遷都)**へ。

- 道鏡の即位を阻止した**「宇佐八幡神託事件」**も発生。

- 女性天皇の政治主導、仏教と政治の結びつきが最高潮に。

🖼 関連人物と相関図(簡略)

コピーする編集する聖武天皇 ─┬─ 阿倍内親王(孝謙・称徳天皇)

│

└─ 淳仁天皇(孝謙の異母弟)←藤原仲麻呂の推挙

│

↓

仲麻呂と対立

│

称徳天皇 ⇄ 道鏡(僧侶・寵臣)

↓

道鏡の即位計画(阻止:和気清麻呂)

✨ まとめ

| 視点 | ポイント |

|---|

| 政治 | 女帝による強権政治、政敵排除(仲麻呂) |

| 宗教 | 仏教が国家政治の中心に。道鏡の異例の出世 |

| 歴史的転換 | 政教関係の揺らぎ。光仁天皇の即位で天智系へ転換 |

コメントを残す