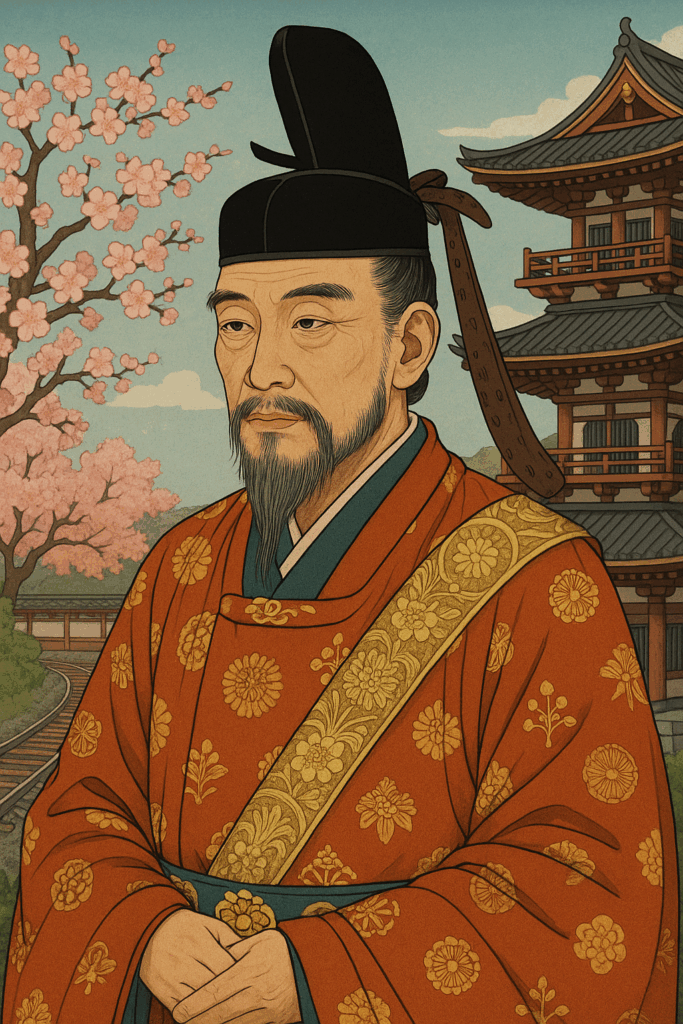

👑 嵯峨天皇(さがてんのう)―平安文化の礎を築いた文人皇帝

基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 諱(いみな) | 神野親王(かみのしんのう) |

| 生年 | 786年10月3日(延暦5年) |

| 没年 | 842年8月24日(承和9年) |

| 在位期間 | 809年4月1日 ~ 823年5月30日 |

| 父 | 桓武天皇(第50代天皇) |

| 母 | 藤原乙牟漏(ふじわらのおとむろ) |

| 皇后 | 橘嘉智子(たちばなのかちこ) |

| 皇居 | 平安京 |

| 廟号 | 嵯峨天皇 |

🏯 即位と「薬子の変」

嵯峨天皇は、兄・平城天皇が病により退位したことで第52代天皇に即位しました。

しかしその直後、平城上皇と藤原薬子が政権奪回を企てた「薬子の変(810年)」が勃発。

これを嵯峨天皇は冷静に鎮圧し、天皇の地位を確立しました。

この事件により、上皇の政治介入(のちの院政)を未然に防ぐ重要な先例を作ったといわれます。

🛕 政治・制度改革

✅ 弘仁格式の編纂

律令制を補完する法令「格」と「式」をまとめた

**「弘仁格式(こうにんきゃくしき)」**を整備し、法体系の近代化を図りました。

✅ 蔵人所と検非違使の設置

- 蔵人所(くろうどどころ):天皇の秘書機関

- 検非違使(けびいし):京都の治安維持と警察・裁判機関

これにより、朝廷機構の効率化と都市治安の向上を実現しました。

✅ 賜姓源氏(しせいげんじ)

多くの皇子たちを**「源(みなもと)」姓に改めて臣籍降下させました。

これが後の嵯峨源氏**の始まりであり、後世の武士社会にもつながっていきます。

📚 文化振興と文人皇帝

嵯峨天皇は文化にも深く関わり、

自らも詩文・書道に秀でた**「文人皇帝」**として知られました。

- 日本初の勅撰漢詩集『凌雲集(りょううんしゅう)』を編纂

- 書道では空海・橘逸勢と並び「三筆」の一人に数えられる

- 宮中で初めて「花見の宴」を催したと伝えられ、日本の花見文化の起源とも!

さらに、現在の華道「嵯峨御流」の開祖ともされるなど、

日本文化の発展にも大きく貢献しました。

🌸 晩年と隠棲

823年、息子の淳和天皇に譲位し、上皇となった嵯峨天皇は、

京都嵯峨野に離宮「嵯峨院」(現在の大覚寺)を造営し隠棲しました。

842年、57歳で崩御。

自ら簡素な葬儀を望み、墳丘も築かせなかったといいます。

📝 まとめ

嵯峨天皇は、

✔️ 天皇権威の確立

✔️ 行政機構の刷新

✔️ 文芸文化の振興

を成し遂げた、平安時代初期を代表する名君です。

彼の治世によって築かれた政治・文化の基盤は、後の平安文化隆盛へとつながっていきました。

コメントを残す