摂関政治の幕開けと武家の源流を生んだ若き天皇

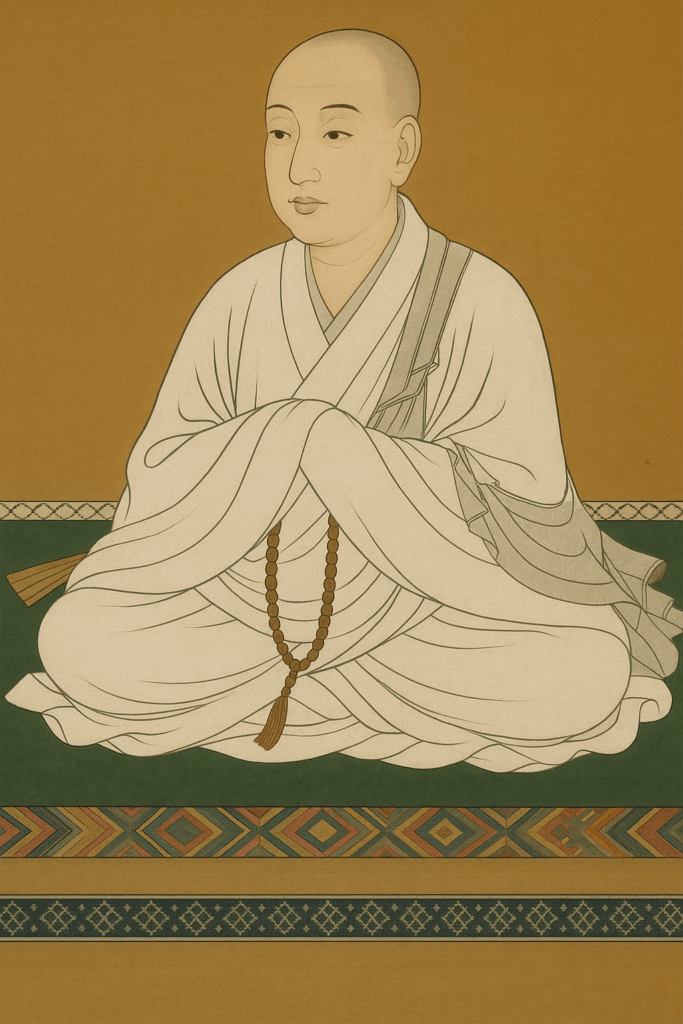

清和天皇(せいわてんのう)は、平安時代前期に即位した第56代天皇で、藤原氏による摂関政治の始まり、そして後の武家政権を支える清和源氏の祖として、歴史的に非常に重要な存在です。

👶 生い立ちと即位

- 諱(いみな):惟仁(これひと)

- 生年:貞観9年3月25日(867年5月3日)

- 父:文徳天皇(第55代天皇)

- 母:藤原明子(藤原良房の娘)

- 即位:858年(わずか9歳)

清和天皇は、外祖父にして有力貴族の藤原良房の強い後押しを受け、若くして皇位に就きました。これにより、後見役として藤原良房が実権を握る形で政治が動いていきます。

🏯 摂関政治の始まり

清和天皇の治世は、事実上「天皇」としての権限よりも、摂政となった藤原良房の影響力が際立つ時代でした。

◉ 史上初の「摂政」就任

- 866年、「応天門の変」を契機に、藤原良房は人臣初の摂政となります。

- その後も天皇が成人しても辞任せず、政務の中心にあり続けました。

◉ 応天門の変(866年)

応天門の変は、貞観8年8月10日(ユリウス暦866年9月22日)に、平安京の南に位置する応天門が放火された事件です。この事件は、当時の政権内部の対立を背景に起こり、その後の政局に大きな影響を与えました。

事件の概要

- 発生日時: 貞観8年8月10日(866年9月22日)

- 場所: 平安京の応天門

- 内容: 応天門が放火により炎上

- 背景: 当時の政権内における藤原氏と伴氏・紀氏などの有力貴族との間の権力闘争

事件の経過

- 放火: 夜間に応天門が炎上しました。当時の記録によると、激しい炎で多くの建物が焼失したとされています。

- 捜査の開始: 事件を受けて、朝廷は犯人捜しを開始しました。

- 伴善男の逮捕: 左大臣であった伴善男(とものよしお)が、この放火事件の犯人であるという嫌疑がかけられました。大納言の藤原良相(ふじわらのよしすけ)が伴善男を告発したことがきっかけです。

- 紀夏井の自白: 伴善男と共に逮捕された紀夏井(きのなつい)が、伴善男の指示によって放火したと自白しました。

- 伴善男らの処罰: これを受け、伴善男は流罪(伊豆国)、その子である伴清縄(とものきよつな)も流罪(隠岐国)となりました。紀夏井も流罪(土佐国)となりました。

事件の背景にあった権力闘争

応天門の変の背景には、当時の政権内における激しい権力闘争がありました。

- 藤原氏の台頭: 清和天皇の外祖父である藤原良房は、人臣初の摂政となり、着々と政治的な地位を固めていました。藤原氏は、他の有力貴族を排斥し、政権内での主導権を確立しようとしていました。

- 伴氏・紀氏の勢力: 伴氏や紀氏は、古くから朝廷に仕えてきた有力な氏族であり、藤原氏の台頭に危機感を抱いていました。特に伴善男は、学識もあり、政治的な野心も持っていたとされています。

事件がもたらした影響

応天門の変は、当時の政局に大きな影響を与えました。

- 藤原氏の権力確立: この事件によって、伴氏という有力な政敵が失脚し、藤原良房の摂政としての地位はより強固なものとなりました。藤原氏による摂関政治の確立に向けた大きな一歩となったと言えます。

- 伴氏の没落: 長年朝廷を支えてきた伴氏は、この事件をきっかけに大きく勢力を衰退させました。

- 紀氏の地位低下: 紀夏井が事件に関与したことで、紀氏の朝廷内での地位も低下しました。

事件の真相

応天門の変の真相については、現在でも様々な議論があります。

- 藤原氏による陰謀説: 藤原氏が伴氏を陥れるために事件を仕組んだという説も根強くあります。紀夏井の自白についても、藤原氏の圧力があった可能性も指摘されています。

- 伴善男の犯行説: 一方で、伴善男が藤原氏の勢力拡大を阻止するために、あるいは個人的な恨みなどから放火を指示したという見方もあります。

いずれにしても、応天門の変は、平安時代の政治史における重要な事件であり、藤原氏の権力確立と、それに伴う他の有力貴族の没落を象徴する出来事と言えるでしょう。

📚 治世の特徴:「貞観の治」と文化奨励

清和天皇の治世(貞観年間)は比較的安定しており、**「貞観の治」**と呼ばれる良好な統治が行われました。

◉ 文化・学問の奨励

- 漢詩の隆盛や歴史書の編纂などが行われ、文化的な発展が見られました。

🌊 歴史的災害:貞観地震(869年)

地震の概要

貞観11年5月26日(869年7月9日)の夜、陸奥国沖(現在の東北地方太平洋沿岸)を震源とする巨大地震が発生しました。マグニチュードは8.3〜8.6あるいはそれ以上と推定されるこの地震は、激しい揺れとともに、沿岸部に甚大な津波被害をもたらしました。

貞観地震の主な被害

- 地震動: 城郭、倉庫、門、塀などが多数倒壊し、圧死者も記録されています。人々は地面に伏せて立ち上がることすら困難だったと言われています。

- 津波: 地震直後に巨大な津波が沿岸部を襲い、特に陸奥国府(現在の宮城県多賀城市)では城下まで海水が押し寄せ、溺死者は1,000人に達したと伝えられています。津波は、当時の海岸線から3〜4km内陸まで浸水したと推定されています。

- 火災・地盤変化: 地震による火災や、地割れ、地盤の沈降といった被害も記録されています。

この貞観津波は、広範囲にわたり内陸深くまで浸水したことが、近年の津波堆積物の調査によって明らかになっています。驚くべきことに、2011年の東日本大震災の津波浸水域よりも内陸に達した場所もあり、その規模の大きさが改めて認識されています。

当時の状況は、歴史書『日本三代実録』に詳細に記録されており、この記録が1000年以上前の大災害を現代に伝える貴重な資料となっています。また、沿岸部には貞観津波の被害を伝える伝承や地名も残されています。

👑 退位と晩年

- 譲位:876年、皇太子・貞明親王(陽成天皇)に譲位(27歳)

- 崩御:881年(31歳)

- 陵墓:水尾山陵(京都市右京区)

退位後は「清和院」にて静かに過ごし、若くしてこの世を去りました。

🧬 清和天皇の後世への影響

1. 📜 清和源氏の祖

- 清和天皇の皇子を祖とする「清和源氏」は、後に源頼朝・義経・義家などを輩出。

- つまり、武家政権(鎌倉幕府)の源流はこの清和天皇にあります。

2. 🏯 摂関政治の確立

- 清和天皇の治世で、藤原良房 → 基経へと受け継がれる藤原氏による摂関政治が確立しました。

👤 清和天皇に関わる主な人物

| 人物名 | 関係性 |

|---|---|

| 藤原良房 | 外祖父/摂政/藤原北家の実力者 |

| 陽成天皇 | 息子/第57代天皇 |

| 藤原明子 | 母/藤原良房の娘 |

| 源経基 | 子孫/清和源氏の祖 |

📝 まとめ

清和天皇はわずか9歳で即位し、若くして崩御したものの、

- 藤原氏の政治支配を確立させ、

- 武家の源流を残すなど、

その治世と血統は日本史において非常に重要な意味を持ちます。

「天皇=政治の中心」という形が次第に薄れ、代わりに摂政・関白による政治支配が本格化した起点として、清和天皇の名は歴史に深く刻まれています。

コメントを残す