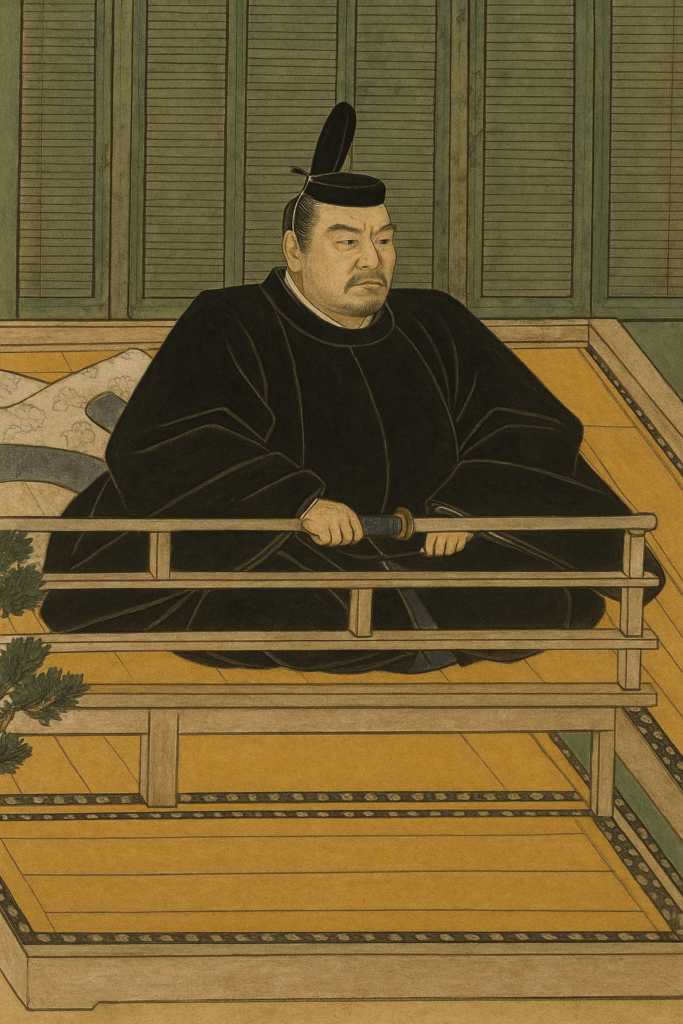

藤原氏支配からの転換を図った改革の天皇

📌 基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 諱(いみな) | 尊仁(たかひと)親王 |

| 生没年 | 1041年9月3日 ~ 1073年6月15日(享年31歳) |

| 在位期間 | 延久6年(1073年)~ 承暦元年(1077年) |

| 父 | 後朱雀天皇(第69代) |

| 母 | 藤原嬉子(藤原頼通の娘) |

| 皇后 | 藤原茂子(藤原教通の娘) |

| 子 | 白河天皇(第72代)など |

| 陵墓 | 四条陵(京都市東山区) |

🧬 即位の背景と意義

後三條天皇は、兄・後冷泉天皇に子がなかったため、皇太子として皇位を継ぎました。母が藤原氏出身でありながら、摂関家の影響を排し、自主的な政務運営(親政)を志向した点が大きな特徴です。

特に注目すべきは、宇多天皇以来約170年ぶりに藤原氏を外戚としない天皇であったこと。これは、長らく続いた藤原氏の摂関政治体制に対する大きな転機となりました。

🏯 治世の特徴と主な改革

✅ 藤原氏の権限縮小

- 関白・藤原師実に実権を与えず、天皇自身が政務を主導

- 貴族・寺社の横暴を抑え、皇室財政の建て直しに着手

✅ 延久の荘園整理令(1069年)

- 無秩序に増加した荘園を見直し、正当・不正の区別を明確化

- 「記録荘園券契所(きろくしょうえんけんけいしょ)」を設置

- 国家財政の改善と皇権強化を図る礎に

この施策は、後の白河天皇の院政にも引き継がれ、律令制的秩序の再構築を目指す大きな一歩となりました。

✅ 度量衡の改革(枡の公定)

- 経済の安定を目指して「宣旨枡(せんじます)」を制定

- 豊臣秀吉の太閤検地まで長く使用され、基準枡の原点に

✅ 人材登用と行政刷新

- 大江匡房、源師房など有能な人材を登用し、摂関家に頼らない政治運営を志向

- 中下級貴族の登用を通じて、政治の新陳代謝を促進

.png)

👑 退位と“院政”の先駆け

1072年、自らの意思で皇太子・白河天皇へ譲位。わずか4年半の治世でしたが、退位後も政治的な影響力を持ち続けました。これが後の「院政」へとつながる先例となります。

なお、次の皇太子に第二皇子・実仁親王を立てたことが、のちの皇位継承問題の火種ともなりました。

🏁 歴史的意義と評価

後三條天皇の功績は、次の点に集約されます:

- 藤原氏中心の摂関政治から脱却を図る

- 天皇親政の再興を体現

- 荘園整理による国家財政の改善

- 度量衡改革による経済整備

- 院政への橋渡しを行った先駆者

短い在位期間ながらも、政治構造の転換を推し進め、後の時代に大きな影響を与えた改革的な天皇として高く評価されます。

📚 関連する人物・制度

- 藤原師実:当時の関白。後三條天皇に実権を握らせてもらえず、藤原氏の弱体化の象徴的存在に。

- 白河天皇:後三條の第一皇子。院政を本格化させ、父の政策を引き継ぐ。

- 記録荘園券契所:荘園を調査・整理する役所。国家統制強化の象徴。

コメントを残す