院政の時代を生きた天皇と「保元の乱」への道

🧬 基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 諱(いみな) | 実仁(さねひと)親王 |

| 生没年 | 1103年2月24日 ~ 1156年7月20日(享年54歳) |

| 在位期間 | 1107年8月19日 ~ 1123年2月25日 |

| 父 | 堀河天皇 |

| 母 | 藤原苡子(藤原師通の娘) |

| 后妃 | 藤原璋子(待賢門院)、藤原得子(美福門院)ほか |

| 子 | 崇徳天皇、後白河天皇、近衛天皇など |

| 院号 | 鳥羽院 |

| 陵墓 | 安楽寿院南陵(京都市伏見区) |

👑 幼くして即位、しかし実権は…

鳥羽天皇は堀河天皇の第一皇子として誕生。父の死によりわずか4歳で即位しましたが、政治の実権は祖父である白河法皇が握っており、「院政」の時代が本格化していきます。

- 祖父・白河法皇による「影の支配」

- 鳥羽天皇は象徴的存在に過ぎなかった

🏯 院政の本格化と権力闘争

白河法皇の死後、鳥羽上皇は自らが院政を行う側に回ります。

- 1123年:息子・崇徳天皇に譲位、鳥羽上皇が院政を開始

- 摂関家(藤原忠通 vs 藤原頼長)との協調と対立

- 寵妃・美福門院との間の子を優遇し、崇徳天皇を冷遇

⚔️ 「保元の乱」への伏線

鳥羽上皇が寵愛したのは、美福門院との子である後の近衛天皇や後白河天皇。一方で、正室・待賢門院の子である崇徳上皇は冷遇されます。この家族内の緊張が、後の**「保元の乱(1156)」**を引き起こします。

- 崇徳上皇 vs 後白河天皇(皇位継承争い)

- 摂関家の兄弟争い(藤原忠通 vs 藤原頼長)

- 武士勢力(源氏・平氏)を巻き込み、武力衝突へ

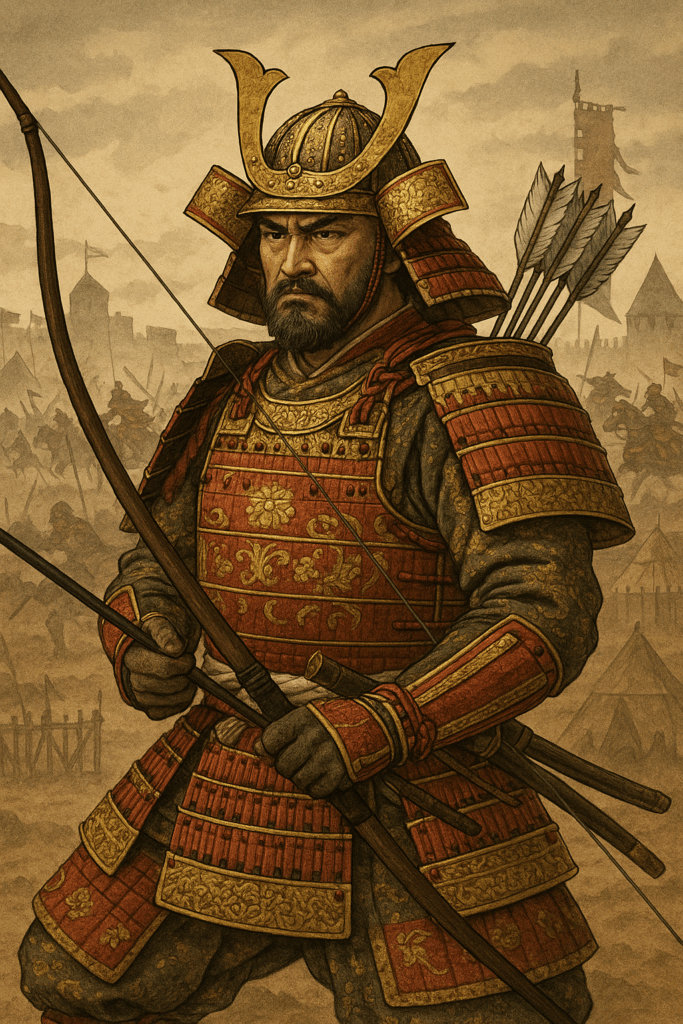

🏹 保元の乱とは?

1156年、鳥羽上皇の死後に勃発したのが**「保元の乱」**です。皇位継承・摂関家の内紛・武士の台頭という3つの要因が絡み合った、朝廷を揺るがす内乱でした。

| 陣営 | 主な人物 |

|---|---|

| 崇徳上皇方 | 藤原頼長、源為義、平忠正など |

| 後白河天皇方 | 藤原忠通、源義朝、平清盛など |

最終的に後白河天皇方が勝利し、崇徳上皇は讃岐へ配流。以後、政治の中心は武士たちへと移っていきます。

.png)

.png)

-683x1024.png)

.png)

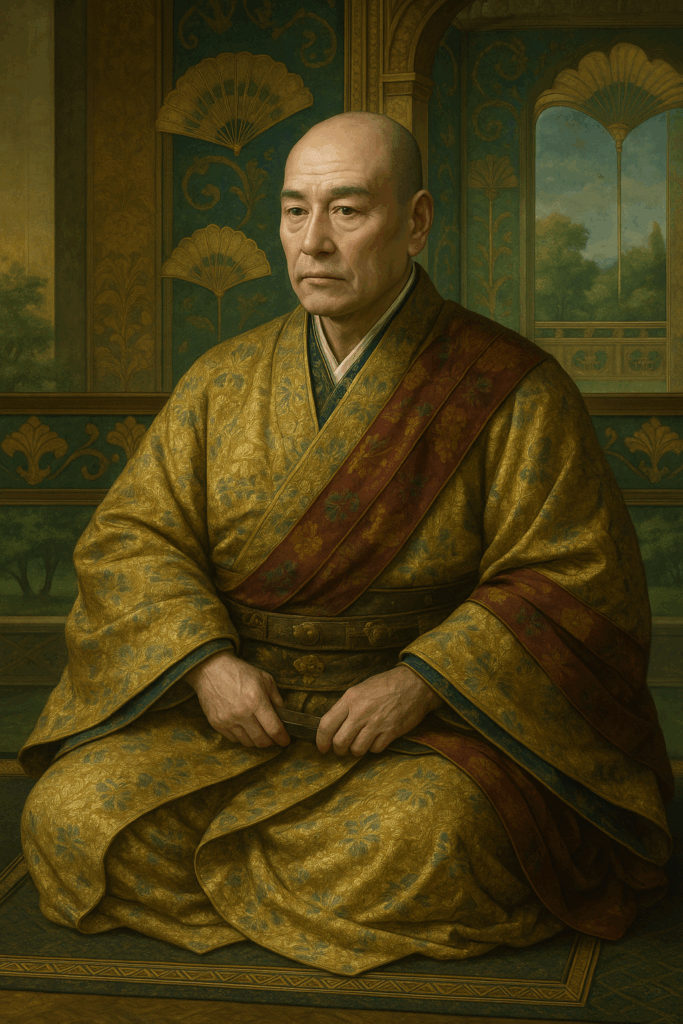

🌸 鳥羽天皇の人物像と文化

鳥羽天皇は、政治家というよりは文化人・宗教人としての一面も持っていました。

- 仏教信仰が篤く、安楽寿院など寺院建立に力を注ぐ

- 和歌や芸術にも関心を持ち、文化面では高い教養を示す

- ただし、政治は女性や外戚の影響が強く、複雑な人間関係の中で動いた

🧭 鳥羽天皇の年表

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1103年 | 誕生 |

| 1107年 | 即位(4歳)白河法皇の院政下に置かれる |

| 1123年 | 崇徳天皇に譲位、自身が院政を開始 |

| 1142年 | 崇徳天皇を退位させ、近衛天皇を擁立 |

| 1155年 | 近衛天皇死去、後白河天皇を即位させる |

| 1156年 | 鳥羽法皇崩御、同年「保元の乱」勃発 |

🔚 まとめ:時代の転換点に立った鳥羽天皇

鳥羽天皇の時代は、天皇制から院政、そして武士政権へと移行する転換期にあたります。その在世中に即位した3人の天皇(崇徳・近衛・後白河)、そして死後に起きた保元の乱は、のちの源平合戦、さらには鎌倉幕府誕生へとつながっていくのです。

鳥羽天皇は「一つの時代の終わり」と「次の時代の始まり」を見届けた、歴史の分水嶺に立つ存在だった――。

コメントを残す