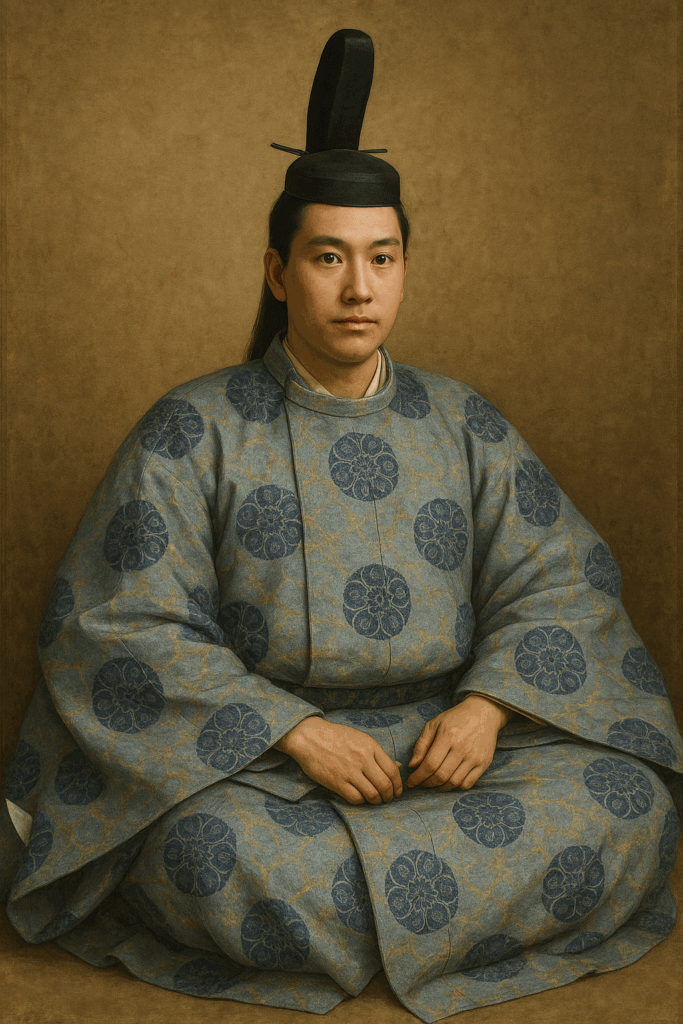

文芸に秀でた悲劇の天皇、その波乱の生涯

👑 基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 諱(いみな) | 懐成(かねなり)親王 |

| 生没年 | 正治2年(1200年10月22日)~ 延応元年(1239年10月7日) |

| 在位期間 | 建仁3年(1203年12月12日)~ 承久3年(1221年5月13日) |

| 父 | 後鳥羽天皇(第82代) |

| 母 | 藤原殖子(ふじわら の うえこ) |

| 皇后 | 藤原任子(西園寺公経の娘) |

| 子 | 仲恭天皇(第85代) |

| 院号 | 順徳院 |

| 陵墓 | 真野御陵(新潟県佐渡市) |

🧒 若き天皇として即位

順徳天皇は、建久8年(1197年)に後鳥羽天皇の第三皇子として誕生。聡明で後鳥羽上皇の寵愛を受け、わずか4歳で皇太弟に、14歳で兄・土御門天皇から譲位を受けて即位しました。

即位後も、政治の実権は後鳥羽上皇が握り、順徳天皇は事実上の象徴としての天皇にとどまっていました。

📜 政治と文化への関心

順徳天皇は法制にも関心を持ち、**『貞応式目(じょうおうしきもく)』**の制定など、律令に代わる新しい政治体制の模索にも関与しました。

また、自身も優れた歌人であり、父・後鳥羽上皇とともに和歌四天王と称される文化的天皇でもあります。

⚔ 承久の乱 ― 幕府との決別

承久3年(1221年)、後鳥羽上皇が鎌倉幕府の排除を目指し兵を挙げると、順徳天皇もこれに呼応。これが有名な承久の乱です。

しかし、結果は幕府軍の圧勝。朝廷軍は敗れ、順徳天皇は退位。皇子の仲恭天皇が即位するも短命に終わります。

🏝 配流と佐渡での晩年

敗戦後、順徳天皇は佐渡島へ配流され、都に戻ることはありませんでした。佐渡では19年間にわたって流刑生活を送りながら、文学と和歌に没頭。

特に、**『禁秘抄』**は天皇の儀礼と政治理念を説いた貴重な著作として後世に伝えられています。

🪦 最期とその遺産

延応元年(1239年)、佐渡の地で崩御。享年40。現在、その御陵は**真野御陵(新潟県佐渡市)**として整備され、静かに眠っています。

📖 百人一首にも選ばれた歌才

順徳天皇の歌は『百人一首』にも採られ、特に以下の一首が有名です:

ももしきや 古き軒端の しのぶにも

なほ余りある 昔なりけり

都の荒廃を偲ぶこの歌は、配流先で詠まれたとされ、哀切と深い情感を湛えています。

🏛 歴史的評価

順徳天皇は、政治的には敗北と流罪という厳しい運命をたどりましたが、文化的には極めて高く評価されている天皇です。

彼の人生は、**「文化を守った悲劇の天皇」**として、今も多くの人々に記憶されています。

コメントを残す